Los inestables son niños que “no están en su sitio”, que “no pueden coordinar sus movimientos”, ni “controlar sus instintos”, sujetos a “cóleras inexplicables”; brutales, extremadamente violentas, que manifiestan “impulsos ingobernables”

Francine Muel

Un establecimiento escolar con una obstinada actitud de vigilancia y podadera, sacrifica no sólo el alma del niño aherrojandola y pervirtiendola, sino que también alcanza a la del propio educador, quien en torpe emulación cuartelera agota sus energías, amarga su optimismo, conturba su serenidad.

Luis Fortunato Iglesias

Había una vez un niño que fue tildado de “subversivo” por una de sus primeras maestras de escuela primaria. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, entre la jovialidad y el florecer de los primeros pétalos de la adolescencia, comenzaron a aparecer los primeros rasgos del típico adolescente “problemático” al poco tiempo de haber ingresado a la escuela secundaria. Finalmente, en los últimos estertores de aquel ciclo político-económico que algunos llaman la década ganada, el jóven decidió abandonar sus estudios para llevar a cabo sus primeras incursiones en el mundo del trabajo, acaso allí encontraría una salida para entregarse al anonimato –pensó. Aunque eso le terminaría costando también, resignar por un largo período de tiempo su búsqueda de la palabra.

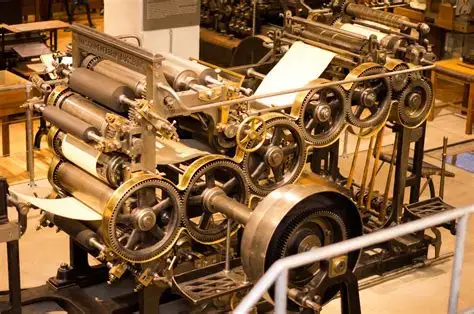

El recuerdo que nos convoca data de los primeros años del paso por una escuela técnica orientada a las Ártes Gráficas. Allí, los jovencitos (hombres y mujeres) pasaban por una serie de talleres comunes al Ciclo básico común de las escuelas técnicas tales como: herrería, carpintería, electricidad, ajuste, etc. Por su parte, también estaban los talleres orientados a la formación del tipo ideal de egresado de este tipo de escuela: el “técnico gráfico”. Dentro de este grupo se encontraban talleres como offset, serigrafía, autoedición, encuadernación, fotografía, impresión tipográfica y diseño gráfico.

Los docentes siempredecían a sus alumnos que los técnicos gráficos estaban destinados a encontrar buenos trabajos en la industria al finalizar los estudios secundarios. Además –alegaban también– esos trabajos serían muy bien pagos. Al niño –ya devenido por aquel entonces problemático ante la mirada de varios de sus profesores–, le parecía algo incoherente que unos docentes de taller (que no eran estrictamente “docentes” puesto que sólo empezaban a dar clases en la escuela con el título de técnicos) hagan alusión todo el tiempo a las bonanzas de la industria, apelando a los recuerdos nostálgicos de una cultura fabril totalmente desconocida para aquellos jovencitos, siendo que en realidad ninguno de esos “militantes de las bonanzas de la industria” (o muy pocos de ellos) trabajaba en esta actividad a la que tanto rendían culto. A fin de cuentas, ¿qué hacían ellos trabajando en esa escuela –muchas veces con cierto desdén evidente respecto de su compromiso cívico y pedagógico– si la industria gráfica era una actividad tan prometedora? Digo, puesto que por cuestiones como la “vocación” o la por “pasión por la enseñanza”, la gran mayoría de ellos demostraban día a día que no lo hacían.

Sin embargo, hubo un taller y una experiencia con una docente en particular que fue la excepción a la regla: el taller de Diseño a cargo de la profesora María Montemurro. El taller estaba ubicado en un sucucho recubierto con grandes ventanales que daban a un largo pasillo, que conectaba el taller de serigrafía el de impresión o el de revelado, si mal no recuerdo. Los jóvenes que pasaban por el taller aprendían a diseñar y retocar logotipos de marcas con programas célebres de la época como el Photoshop o el Corel Draw.

Viéndolo en perspectiva, tanto la naturaleza artística de la especialidad que se impartía en el taller de María junto con su dinámica áulica heterodoxa –a la vista del resto de los docentes algo medievales del resto de los talleres– con la que ella lo llevaba adelante, transformaban su taller una especie de nicho de una vanguardia pedagógica y cultural. Allí los jóvenes no solo tenían la oportunidad de aprender algo acerca del diseño, sino que también podían hacerlo en un espacio que lograba poner entre paréntesis el rigor normativo y la sed de disciplinamiento de la mayoría de los otros talleres orientados a los oficios.

Mi evocación data del día en que esta profesora marcó la diferencia dejando una huella no solo educativa, sino también profundamente humana en la memoria de aquel jóven. Desde muy pequeño, él lidiaba a diario con una serie de estereotipias, movimientos repetitivos e involuntarios que en determinadas circunstancias –y a los ojos de los demás– pueden llegar a representar algunas “molestias” para la moral y las buenas costumbres. La naturaleza de este tipo de comportamientos resaltaba por demás en una escuela técnica, una institución profundamente marcada por la urgencia histórica de producir “alumnos dóciles”, aunque esa docilidad, a juzgar por el estado de situación de la matriz productiva del país por aquel entonces, carecía de fundamento. Al momento de llegar al taller de Montemurro, el movimiento involuntario que más aquejaba al jóven era el pataleo involuntario de sus piernas.

Ese día, como tantas otras veces en diferentes espacios, el adolescente comenzó a balancear sus piernas contra el suelo haciendo cimbrar indirectamente los vidrios del cubículo. No era una protesta consciente ni un gesto desafiante, aunque para la mayoría de las personas, generalmente así lo pareciera. Tampoco había sido esa su única estereotipia, pero si la más frecuente o la que más aquejaba a los demás en el colegio puesto que los pisos de madera de las viejas aulas y talleres solían chillar al compás de sus movimientos. Simplemente era su forma de estar en el mundo, la única en la que realmente podía hacerlo. (A juzgar por sus resultados, ningún castigo jamás funcionó en él, puesto que tan solo aceleraron su proceso de huida de todas las instituciones de las cuales formó parte). Pero María, al ver por primera vez esta situación permaneció en silencio. No corrigió, no llamó la atención, no sugirió ningún castigo (comentarios como: ¡Vos el de la piernita, afuera del aula quince minutos por hacerte el gracioso! –escuchó el jóven a lo largo de su formación). Ella observó los movimientos del jóven —con ese modo tan suyo de mirar que ya no era vigilancia sino mero gesto humanitario— y siguió hablando del trabajo pendiente del día: un rediseño de logotipo para una marca ficticia.

Luego de explicar a todo el curso la actividad del día, María se levantó de la silla sin mediar palabra y salió del taller. Las piernas del niño se seguían moviendo a un ritmo frenético que tendía a intensificarse cuando nadie lo observaba a la vez que se compenetraba de lleno en una actividad. Pasaron unos minutos y Montemurro volvió con algo entre sus manos: era el skate del alumno, ese que casi siempre le retenían en portería por "ser un elemento distractor" o "no apto para el espacio escolar". Sin ningún gesto grandilocuente, se lo puso debajo de los pies y, mientras acomodaba su computadora, le dijo simplemente: “Probá con esto, capaz te ayuda a relajar un poco las piernas”. No lo hizo con tono de lección ni buscando una respuesta. Fue apenas un ofrecimiento, casi un susurro, pero con una potencia inmensa: la de ver al otro más allá de su apariencia y su conducta.

Fue en ese gesto —aparentemente menor, pero profundamente político— donde ella manifestó desde su posición docente, una alternativa para el niño inquieto. Acaso la primera vez que alguna vez se le ofrecería sin juzgarlo en la institución escolar. La docente no lo hizo desde una posición de autoridad, sino desde el lugar de una docente (además, dato biográfico, madre y peronista) comprensiva. Ese gesto fue, quizás, lo que hizo que Montemurro sea para el jóven mucho más que una docente: Maria se transformó en una figura pedagógica que no representaba una norma preestablecida, sino que abría un espacio posible para otras formas de ser y estar en la escuela. Su “posición docente” no era un rol cerrado, fijo o funcional, sino algo que se iba haciendo en el vínculo, en la diferencia respecto de otros modos de habitar la enseñanza. Montemurro abrió los ojos y el corazón a la diferencia mucho antes que hacerlo se convierta en una tendencia –muchas veces algo filantrópica– de nuestra sociedad.

Así, en medio de una escuela técnica que muchas veces parecía más preocupada por formar cuerpos obedientes que sujetos pensantes, el taller de Diseño de Montemurro funcionaba como una zona intermedia, un pliegue, una excepción. Allí donde los discursos oficiales intentaban fijar sentidos sobre qué debía ser un buen alumno técnico, aparecía la posibilidad de que algo no encajara del todo, y que eso no fuera un problema, sino una oportunidad creativa. Una suerte de resquicio desde donde el adolescente, alguna vez tildado de “subversivo”, podía seguir buscando su palabra, sin tener que renunciar del todo al ruido de sus piernas.

Al día de hoy, el jóven –adulto al día de hoy– todavía no cree en los milagros. La iniciativa empática de Montemurro no bastó para morigerar el resto de las experiencias de segregación que padeció a lo largo de su vida. El jóven finalmente abandonó la escuela y sintió felicidad, liberación y algo de alivio al momento de hacerlo. Pero gracias a gestos aislados como el de Maria, tomó el coraje necesario para volver a confiar en el sistema educativo cuando, tras una serie de largos desencantos y haber probado el sabor amargo del mundo del trabajo precarizado –mucho más frío y aleccionador aunque menos traumático que el de la escuela–, sintió la necesidad de volver a confiar en un proceso educativo que le prometiera forjarse un mejor porvenir.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión