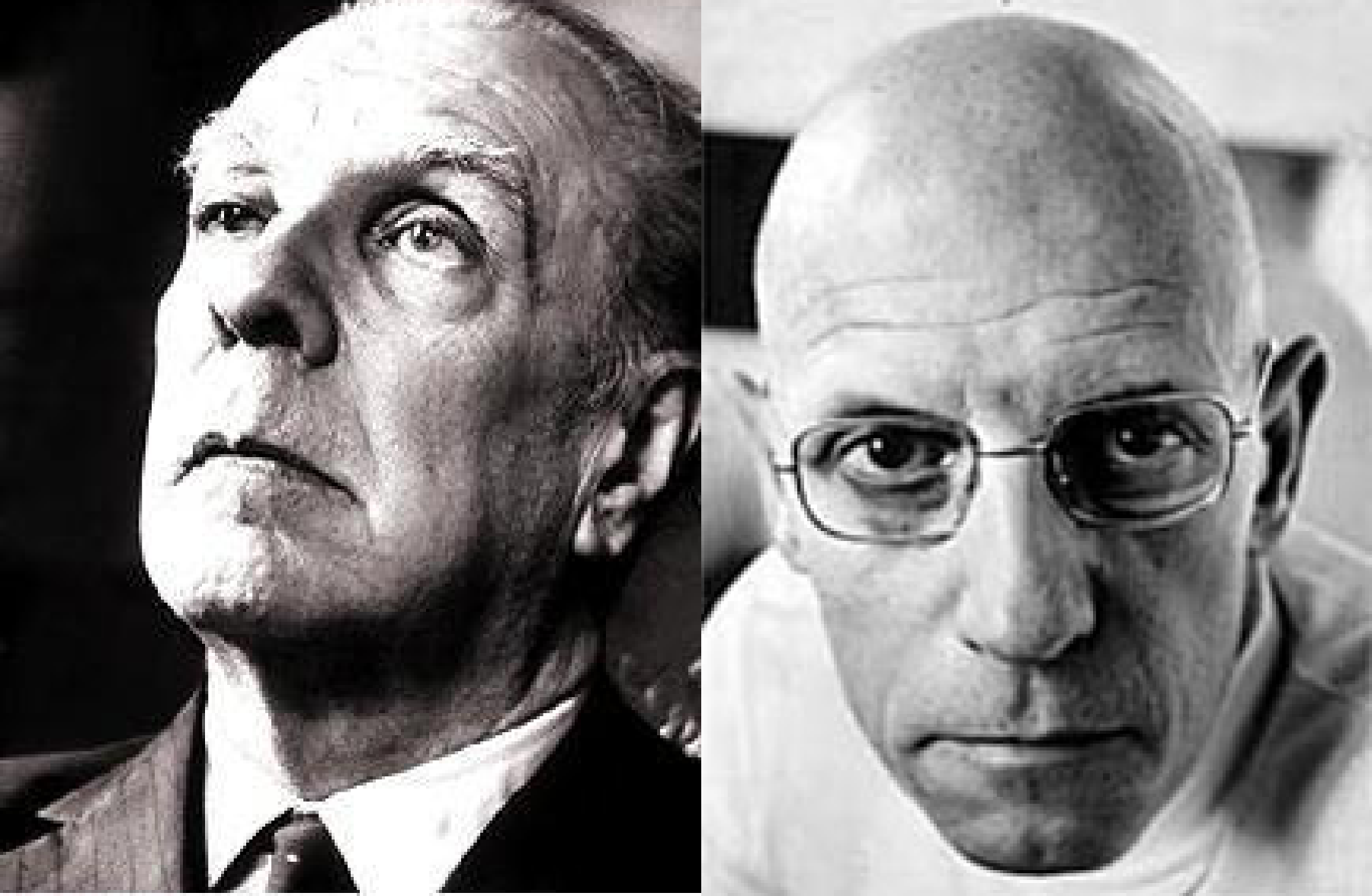

En el prefacio de Las palabras y las cosas (1966), Michel Foucault confiesa que el origen del libro fue una risa. Una risa que estalló al leer un texto de Borges —más precisamente, una clasificación ficticia de animales extraída, supuestamente, de una enciclopedia china. Los animales se dividían en: "(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación..." y así continuaba. El efecto era desconcertante, casi ridículo. Pero para Foucault, ese desconcierto no era un chiste literario: era una evidencia de que el orden del saber —las taxonomías, las categorías, los sistemas— no es natural ni eterno, sino contingente, cultural, arbitrario.

Esa risa inicial, nacida de Borges, se transforma en el punto de partida de un proyecto filosófico mayor: desmontar las formas en que Occidente ha ordenado históricamente el conocimiento. Lo notable no es sólo que Foucault cite a Borges; lo notable es que Borges, sin proponerse hacer filosofía, la hace. Y lo hace de un modo radicalmente literario. ¿Qué tienen en común, entonces, Borges y Foucault? Un modo de pensar que subvierte el sentido común, que desconfía de las evidencias, que mira el lenguaje no como un instrumento transparente, sino como un territorio resbaladizo. Ambos ejercen una crítica de los fundamentos. Uno desde la ficción, el otro desde la historia del pensamiento.

El orden como ficción

Uno de los puntos más visibles de contacto entre Borges y Foucault es la tematización del orden. En El idioma analítico de John Wilkins, Borges ironiza sobre las clasificaciones humanas, presentando sistemas tan meticulosamente absurdos que desestabilizan cualquier pretensión de sentido universal. La clasificación borgeana que lee Foucault no es un ejercicio de humor: es una forma de desenmascarar la lógica del archivo, la violencia de toda taxonomía que pretende organizar lo real desde parámetros supuestamente neutros.

Foucault, por su parte, propone en Las palabras y las cosas una “arqueología de las ciencias humanas”, una forma de mostrar que los regímenes de saber están atravesados por rupturas, discontinuidades, umbrales epistémicos. La historia del saber no es acumulativa ni progresiva: es histórica, cultural, ideológica. Lo que se considera verdadero en una época puede ser considerado absurdo en otra. Esa idea, formulada como teoría filosófica en Foucault, aparece ficcionalizada en Borges: Tlön es un mundo que ha reemplazado al nuestro no por imposición bélica, sino por la fuerza del sistema conceptual que lo sostiene.

Lenguaje, representación y sospecha

Otro eje común es la relación crítica con el lenguaje. Borges construye relatos donde el lenguaje no representa al mundo, sino que lo inventa. En Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, el idioma de Tlön carece de sustantivos y opera exclusivamente con verbos: no hay objetos estables, sólo acciones. El resultado es un universo sin materia, sin memoria, sin sujetos. Esa radicalidad especulativa, que en Borges se plasma como ficción metafísica, se articula en Foucault como análisis del discurso. En El orden del discurso, el filósofo francés muestra cómo el lenguaje no sólo representa, sino que produce efectos de verdad, exclusión, legitimación.

Ambos comparten una misma sospecha: el lenguaje no es un vehículo neutral del pensamiento, sino un dispositivo que estructura (y a veces clausura) lo que puede ser pensado. La literatura, en Borges, no es una vía de escape de la realidad, sino una máquina teórica que pone en crisis los pilares de la representación. La filosofía, en Foucault, no busca verdades eternas, sino los regímenes que hacen posible que ciertas verdades circulen como tales.

Arqueología y ficción

El gesto de Borges y el de Foucault podría describirse como arqueológico. No en el sentido de una excavación positivista del pasado, sino como una búsqueda de los estratos ocultos que sustentan nuestros modos de saber. Borges recorre enciclopedias, lenguas olvidadas, autores ficticios, manuscritos apócrifos. Foucault recorre archivos, documentos, tratados científicos, expedientes judiciales. Ambos trabajan con el fragmento, con lo marginal, con lo que parece anecdótico y resulta estructural.

La ficción borgeana no es sólo literaria; es epistemológica. Y la historia foucaultiana no es sólo documental; es narrativa. En ambos, la forma importa tanto como el contenido: hay una poética del pensamiento que desafía los géneros establecidos. Foucault puede leerse como un escritor que hace teoría. Borges, como un teórico que escribe cuentos.

Conclusión

Comparar a Borges con Foucault no es forzar un vínculo improbable; es reconocer que ciertos gestos del pensamiento pueden aparecer bajo distintas formas: la parábola, el ensayo, el relato, el archivo, la historia. Ambos comparten un modo de pensar que desafía las categorías rígidas, que privilegia la discontinuidad por sobre la linealidad, que ve en el lenguaje un campo de tensión y no de transparencia.

Quizás lo más fecundo de la lectura cruzada entre Borges y Foucault no sea tanto lo que dicen, sino cómo lo dicen: la elección de los ejemplos, el montaje del discurso, la voluntad de desmontar aquello que parece estable. En tiempos donde se exige a la teoría que sea aplicable y a la literatura que sea entretenida, volver a Borges y a Foucault es recordar que pensar también puede ser un acto estético, y que la ficción puede ser una forma más lúcida de teoría.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión