Esta historia es completamente verídica, o por lo menos verídica hasta el punto donde la memoria me permite recordar con exactitud lo sucedido aquella noche, hace más de 20 años. Recuerden que la memoria, y más la de un anciano como yo, es un conjunto de archivos, que guardan nuestras vivencias, con su formato pero no con su sentido original. Aunque en realidad, para ser sincero y no subirle el precio a este mediocre relato escrito por un viejo melancólico como yo, se trata de una mis últimas anécdotas vividas en la taberna de mi vida, antes de que el ocaso de la vejez acabe con mis últimos años vitales, y me encierre en mi casa a esperar el lento goteo del estado crepuscular, que a todo hombre lo ataca en las últimas estaciones previas a morir. Escribir esta anécdota ha reavivado todos mis recuerdos, algo que a un anciano como yo sin familia, es lo único que le saca una sonrisa. He recordado a mis viejos compañeros de tragos, y mis amigos de toda una vida de farra, muchos de ellos ya convertidos en polvo de universo. Aunque como leerán, no es una anécdota que destaque por su felicidad, ni por el sentimiento alegre de su redacción. Era una época en que los compañeros y yo no estábamos demasiado felices. Nos ahogábamos en el pasado, solo hablábamos de lo que habían sido nuestras vidas de treintañeros, y pensábamos que ya solo nos quedaba esperar el ocaso de nuestra vida. Además de que nuestras acciones en dicha época, podían ser etiquetadas de cualquier manera menos como correctas. Pero basta de introducción melosa digna de un vejestorio como yo que es consciente de que pocas partidas de truco le quedan, y que lo único que posee es el recordar.

Perdonen el detallismo de la historia, pero aunque el relato es infeliz, he disfrutado tanto al rememorar mi época de cincuentón, que he intentado no suprimir ni un ápice.

Aquí mi anécdota, con mucho placer se las deja Leopoldo Boris Avellaneda, que pronto será polvo, y no será más un prisionero de un tiempo que no marca su aurora ni su acaso. Pronto, muy pronto Leopoldo Boris Avellaneda, será un eco. Será un ansia, y un arcano que nunca nadie descifrara. Pronto será un polvo de magia, y de temores.

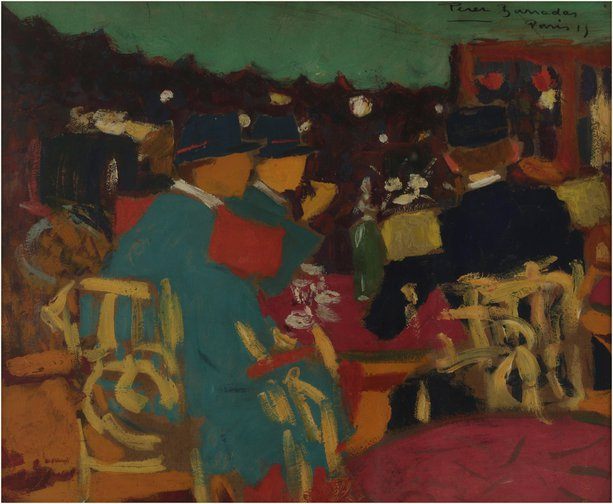

Era una noche profunda en la taberna con los muchachos. Esa dama negra devoraba los minutos con una soledad ávida, y con una melancolía que corría a lo largo y ancho del lugar. La noche poseía una luna que con su brillo iluminaba todas nuestras miserias. Por ese motivo, nosotros, los que queríamos ocultar nuestra moral gastada, nos camuflábamos dentro de la oscuridad de la taberna. Todos en la cantina, los amigos del barrio, estábamos entrados en los cincuenta largos, y recordábamos suspirando nuestros mejores años y la infancia. En cada vaso que bebíamos buscábamos extraer gotas de alegría. Ya no éramos esos jóvenes idealistas que se emborrachaban con la soledad, pero siempre enamorados de la moral. Habíamos leído tantos libros de filosofía clásica que creíamos que toda la vida seríamos éticamente inmaculados. Y ahora, ya siendo adultos desgastados y hombres sordos con la conciencia, con cada gota de alcohol, deseábamos recordar la voz de nuestras madres. Cada uno de nosotros poseía ideales quebrados, desengaños, amores frustrados, y demasiadas noches de actos muy reprochables, desde damas pagas, hasta alguna que otra paliza otorgada.

Aquella noche alguno de los presentes eran Juan Morales el casado, que siempre deseaba la atmósfera de su soltería, Pablo Amancio Abelardo, el viudo nunca repuesto, que siempre buscaba que ingrese a la taberna, de manera silenciosa, su mujer de compañía de todas las noches, para así poder llevársela a su morada, sin que nadie se diese cuenta. Los rumores que corrían de Pablo y su dama pasajera, era que nunca había besos porque eso era cosa de profundos enamorados, y para él era solo mercancía que al otro día olvidaría. Aunque Pablo lo quería esconder, ya lo sabíamos, y nadie nunca lo juzgaba. En aquella taberna nadie podía enjuiciar con moralinas a nadie. Imagínense lo resignados que estaríamos en escoger un camino asfaltado.

Era una noche hidratada con las lágrimas de los amantes que se extrañan, pero que se habían jurado ser felices, aunque no sea juntos, si observaban al otro serlo en brazos de un tercero. La noche se maquillaba con los recuerdos de los alcohólicos, que en cada gota de vino buscan un instante de pasado. Una noche vestida de viuda negra, contenía y enamoraba a sus pretendientes. Ahora siendo viejo, y escribiendo esto, pienso que quizás la viuda negra, era esa taberna. Pero no voy sacar conjeturas sobre el pasado. Demasiado grande estoy para ponerme en juez y reprocharme mi accionar, y los placeres mundanos del hombre.

La cantina siempre ofrecía un alcohol de dudosa calidad, y en sus paredes los dibujos de la humedad, retrataban de alguna forma la historia de cada uno de nosotros. En aquella oscura cueva siempre sonaba tango, nunca otra música. Los camaradas sonreían, por fin, al escuchar “Mi Buenos Aires Querido” de Gardel, y cantaban con poderosa voz cuando sonaba “El Último Guapo” de Alfredo Belusi. Parecíamos fieras, porque solo esa música nos podía domar, y hacernos gozar. Parecía que solamente el tango con su bandoneón nos abría un camino que nos conducía hasta un alimento desconocido pero ardientemente anhelado. Si desde la rocola se entonaba otra música, todos explotábamos en insultos, quejas, e íbamos rápidamente a cambiarla. Tanto énfasis hago en esta descripción sobre aquella taberna, porque no solo sucedió la anécdota que les cuento, sino porque era una cantina donde nosotros, los muchachos, más de una vez nos quebramos en soledad. Y además, era un lugar donde cabía cada uno de nuestros espíritus resquebrajados. Pero volvamos a aquel día donde ocurrió el hecho que en este escrito les relato.

Esa noche, además de los muchachos de siempre, horas después ingresaron a la taberna algunos conocidos de otros lugares. Entre ellos ingresó al lugar José Evaristo, apodado el pelado por nosotros, el cual tenía sus penas en el corazón, Horacio Gadalani, el buitre, que tenía las penas en los bolsillos, siempre escaso de plata. Y por último entraron por la puerta, los hermanos Rodríguez, Esculapio, y Saúl. Estos dos últimos, venían a confesarle al vino, y al Dios Dionisio, sobre el daño que habían causado, y que eran sequitos de alguna necesidad no muy noble. Parecía que nadie más entraría al bar, pues estábamos los de siempre, más algunos los conocidos, y nunca ninguna persona que no sea del barrio visitaba nuestro lugar. Hasta que él entró esa noche por la despintada puerta del bar. Un hombre alto, escuálido, con marcas en sus brazos, vaya uno a saber de qué. Todos nos quedamos sorprendidos al ver su presencia, era Baltazar Altamirano, el contador, apodado por todos nosotros el sensible, de manera cariñosa.

Ahora bien, y ustedes queridos lectores que han decidido leer el escrito de este viejo que no vive las horas, sino que las vaga pensando en el olvido, y en el amor que alguna vez pudo haber sido, se preguntarán, ¿y quién era ese Baltazar, que ustedes tanto se sorprendieron? Ahora mismo les despejaré esa duda. Baltazar Altamirano era un viejo amigo más joven que todos nosotros, aproximadamente cinco o siete años menos, no lo recuerdo con exactitud. Era el más lúcido de todos nosotros, siempre sacaba de la bocanada del cigarrillo alguna reflexión que nos dejaba pensando entre cada vaso de vino. Poseía un alma de poeta y bohemio con mucha calle. Además de un gran humor, poseía astucia, la justa medida de mala leche, la dosis necesaria de veneno en las palabras, y una piña pesada que siempre sabía bien a quien acostar en el suelo. Lo llamábamos “Oscar”, ya que a modo de broma le decíamos que era él Oscar Wilde argentino pero sin el dinero del original.

Había formado parte de nuestro grupo de bebidas y de lamentos por varios años, pero también, hace años, aunque no tantos, nos había abandonado. Pues un día, decidió rectificar su vida, y nos comunicó que dejaría de frecuentar la taberna, porque según él, se había convertido en un hombre cauto, un tipo de la buena sociedad, lejos de la noche. En propias palabras de Baltazar, nos comentó que había conseguido esposa, y que tenía planes de casarse por iglesia, porque eso es lo que hace un hombre de la buena sociedad. Además de que deseaba tener hijos, y esos planes no eran compatibles con el ritmo de vida de un hombre dedicado a la vida que ofrece la nocturnidad y a los rápidos placeres del hombre. De ese modo abandonó las noches y dejó el grupo. Con suma pena, aceptamos su partida y bendecimos su nueva vida. En su honor ofrecimos un banquete. Consumimos vino tinto a granel de todas las uvas posibles. También mojamos nuestros labios con whisky escoces. Y además invitamos damas bellísimas a que bailen y gocen este banquete de despedida junto a nosotros. Esta fiesta fue acompañada con la rocola que entonaba a máximo volumen el tango, “Amigos que Yo Quiero”, del gran Edmundo Rivero, en forma de homenaje a nuestro querido Baltazar.

Luego de que nuestro amigo se alejó de nosotros, poco contacto teníamos con él, casi nulo. No nos molestaba en lo absoluto, porque éramos conscientes de que no encajábamos en su nueva existencia. Él había decidido dar un giro y tener una vida clásica y recta, alejado de todo lo que antes había conocido. Y la verdad es que nosotros poco teníamos que ver con eso, y mucho menos podíamos aconsejarlo sobre cómo encarar una vida entregada a los mandamientos tradicionales. En un par de ocasiones lo cruzamos en diferentes eventos sociales y lo habíamos visto muy feliz con su esposa, una abogada de importante nombre a la que le era fiel. Poseían un buen nivel de vida, habían adquirido una pequeña casa en el barrio de Hurlingham, cerca del ferrocarril San Martín y nunca dinero les faltaba. Baltazar ya era un hombre derecho de la buena sociedad. Se había convertido en un hombre precavido, con un temple firme, al que nunca la duda lo atacaba. Solo tomaba vino en situaciones especiales, no fumaba cualquier tabaco, no alzaba la voz, controlaba su risa, y ya no escuchaba tango. Ahora Baltazar, ya convertido en una especie de aristócrata criollo, solo prestaba su oreja a la música clásica. Un tiempo más en esa vida, y no solo estaría acudiendo a misa sino que estaría confesando sus errores a otros hombres comunes como él, que también pecan, hasta quizás con más gravedad, pero que afirman poder perdonar los pecados. Ya no era de los muchachos, y por esos motivos no esperábamos que jamás Baltazar vuelva al bar. Pero lo impensado sucedió esa noche. Vimos con nuestros propios ojos a Baltazar Altamirano entrando al corazón del bar como era en los tiempos de antaño. Todos nos quedamos en silencio, esperando alguna palabra suya que explique su vuelta pero no la hubo. Al acercarse a la barra del lugar, observamos sus muchas canas entre su pelo castaño, su frente arrugada, y nos percatamos que en sus ojos nebulosos se reflejaba que algo lo azotaba sin ofrecerle piedad. Vestía de negro, parecía envuelto en un fúnebre luto. Pensamos que venía de un funeral, y en nuestras mentes, bajo profundo silencio, porque él ni una palabra había soltado, decidimos darle el pésame Llegó a la barra, y se sentó a nuestro lado. Emitió unas palabras inentendibles a medio terminar que delataron que ya estaba ebrio aun antes de beber. Pedí unos vasos de vino tinto para romper el silencio y compartir, y por fin nuestro viejo amigo habló, y sin ninguna palabra de reencuentro, nos contó con voz de resignación que su esposa había cometido una infidelidad, y que por ese motivo había decidido darla por muerta. Además agregó que hace días, debido a su dolor, había vuelto a ser un hombre entregado a la taberna. Visitaba cada bar y volaba de mujer en mujer como en su juventud. Luego de terminar su confesión, ofreció un brindis para todos los muchachos y chocamos las copas en nombre del descanso eterno de la dama que supo ser su amada. Al terminar de brindar, nuestro amigo se apartó, y nadie sabe si consumio algun opio o que. Nadie juzgó nada. Cada hombre lucha las pesadumbres de la existencia con lo que puede. Los epitafios de nuestras lápidas deberían decir “Hizo lo que pudo”. Y antes de que Baltazar se desvanezca, después de tanto alcohol, y de las lágrimas derramadas por la forzada muerte de su esposa, escupió unas palabras que hasta el día de hoy recuerdo. A continuación trataré de transcribirlas con exactitud:

“El amor es ese breve instante de niebla que aparece al levantarnos por la mañana, y al mirar por la ventana nos imposibilita ver con claridad las flores de la llanura . Y ese instante de obnubilación, llega a su fin cuando el rayo de luz de la realidad, quema a la niebla enceguecedora del amor. El amor se incinera rápidamente, pero es doloroso, y otorga más desdicha que dicha, y no deja ninguna enseñanza. Uno nunca sabe qué error cometió. De las cenizas del amor que feneció, nunca se germina nada bueno. Mejor no guárdalas, porque si las guardas pronto te provocarán un nuevo incendio”

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión