Repensando lo impensado

El fútbol, más que un deporte, es una manifestación cultural poderosa que atraviesa nuestras rutinas, emociones y relaciones. Capaz de generar suspenso, entusiasmo, euforia o tristeza, el fútbol se ha ganado un lugar privilegiado en el imaginario social. Su carácter imprevisible y su fuerte arraigo popular lo convierten en uno de los escenarios más intensos para observar las dinámicas sociales contemporáneas. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer decide amar el fútbol, jugarlo o simplemente hablar de él? ¿Qué ocurre cuando una identidad femenina se resiste a los mandatos que la excluyen de ese universo “naturalmente” masculino?

Como bien señalan estudios como el de Ramón Burgos (2011), el fútbol es un espacio donde se crean y reproducen identidades, disputas simbólicas y narrativas de pertenencia. En su análisis Burgos muestra cómo el fútbol puede actuar como una “máquina cultural productora de nacionalidad” (p. 14), funcionando como un espejo de las tensiones entre lo local y lo nacional. Pero este espejo también refleja desigualdades de género, racismo y exclusiones históricas.

Así como el fútbol construye identidades territoriales, también moldea las identidades de género. La socialización femenina y masculina determinan desde la infancia cómo nos aproximamos —o nos alejamos— del deporte. Mientras a los niños se les enseña a ser activos, competitivos y protagonistas, a las niñas se las forma en la pasividad, el cuidado y la contención. Esta división también se plasma en la cancha, en las tribunas y en los medios.

El auge del fútbol femenino ha logrado importantes conquistas en las últimas décadas. En Colombia, país históricamente marcado por el machismo, se han dado pasos hacia una mayor participación de las mujeres en distintos campos, incluyendo el deportivo. Sin embargo, como lo advierte Álvarez Litke (2020), la presencia femenina en el fútbol está atravesada por una tensión constante entre visibilidad y estigmatización. El autor señala que “el fútbol femenino se convierte en un terreno de disputa donde conviven el mercado, los medios, los feminismos y las futbolistas” (p. 10).

Esa tensión se expresa en frases y actitudes cotidianas: cuando una mujer dice que le gusta el fútbol, debe justificarlo. Cuando se convierte en jugadora, comentarista o hincha activa, se le exige demostrar que “sabe”, como si su acceso a ese mundo no fuera legítimo. El conocimiento futbolero parece otorgado por naturaleza a los hombres, mientras que las mujeres deben ganarse el derecho de pertenecer.

En las tribunas, en los clubes, en las pantallas, el rol de la mujer sigue siendo secundario o accesorio. Se espera que sea madre, novia del jugador, periodista decorativa o simplemente espectadora. El fútbol sigue siendo, simbólicamente, un espacio de los hombres y para ellos, un espectáculo masculino. Cuando una mujer destaca, suele ser objeto de sospecha: o es “demasiado masculina” o está “fuera de lugar”, alcanzar un "buen nivel" como estado asociado a los masculino aleja a las mujeres de la feminidad o al menos de lo estereotípicamente entendido como femenino. Como dice Álvarez Litke (2020), “para que el fútbol femenino sea feminista debe desafiar las normas, no repetirlas” (p. 13).

Este mandato se extiende incluso a los cuerpos. Las mujeres que juegan bien, que se desempeñan con fuerza o técnica, son cuestionadas. Como si su excelencia deportiva estuviera reñida con su feminidad. El imaginario social no concibe que el buen fútbol también puede brotar desde cuerpos feminizados o disidentes. Así, se perpetúa la idea de que el verdadero fútbol es cosa de hombres.

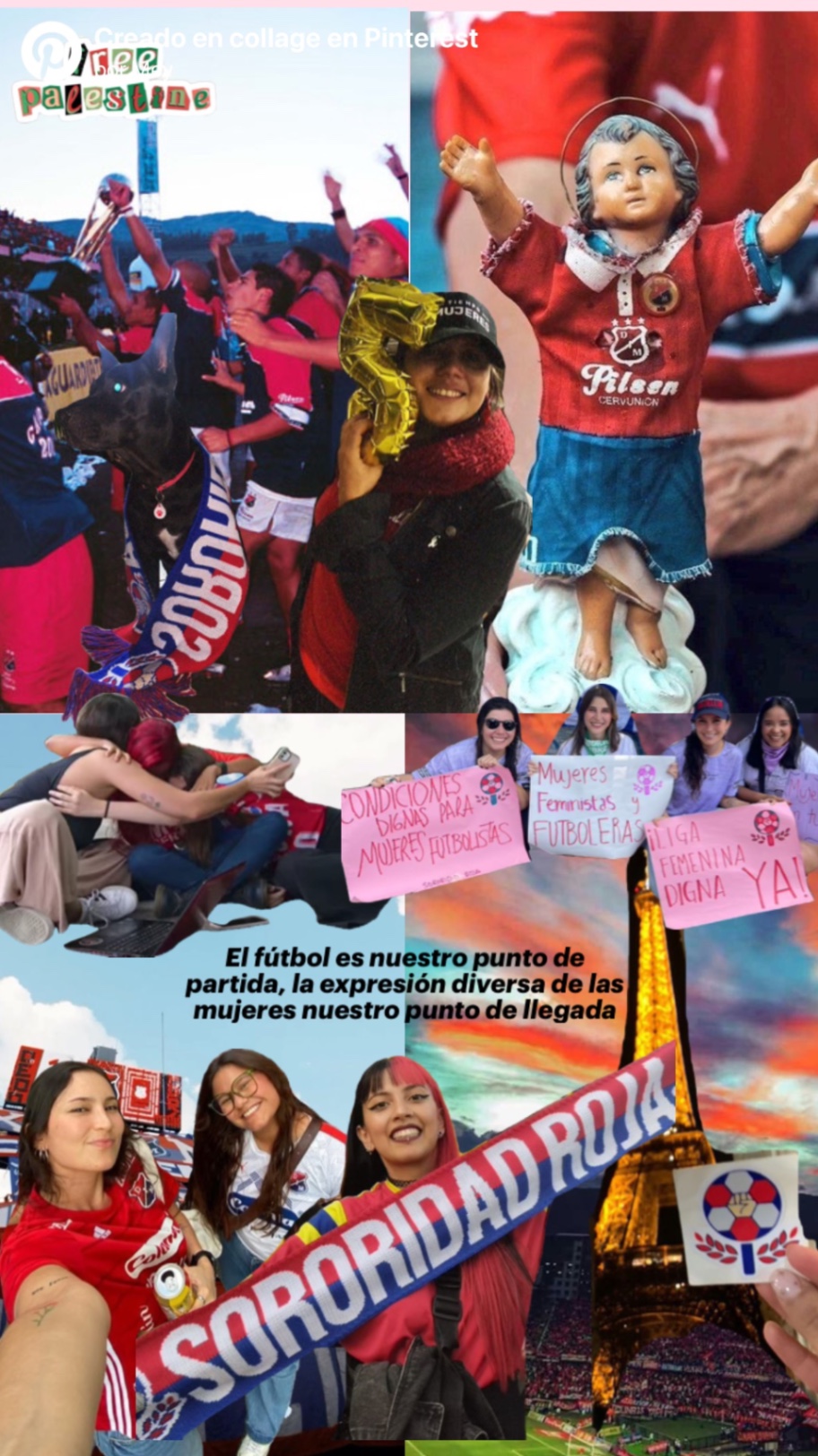

En el caso colombiano, los avances en el fútbol femenino han sido significativos, pero aún bastante insuficientes. La mayoría de las barras son lideradas por hombres. Las mujeres que logran conquistar parte de ese espacio lo hacen sin la misma visibilidad ni protagonismo. Aunque hoy existen futbolistas destacadas y una liga profesional femenina, la inversión, la cobertura mediática y el reconocimiento social distan mucho de sus contrapartes masculinas.

Esta situación revela que los avances no siempre vienen acompañados de una transformación estructural. Como sociedad seguimos considerando que el fútbol "les pertenece" a los hombres y que las mujeres deben demostrar por qué están ahí. Se nos cuestiona, se nos ridiculiza, se nos minimiza. Y lo más grave: se nos sigue considerando como excepcionales, no como legítimas protagonistas de este universo cultural.

El desafío es entonces político y cultural. No se trata solo de abrir más canchas o transmitir más partidos de mujeres. Se trata de cuestionar los discursos, desmontar estereotipos y reconfigurar el sentido del fútbol mismo. Como lo propone Mariana Ibarra, “desde las epistemologías feministas, disputar el fútbol es disputar el mundo” (2020, p. 94).

En este sentido, el feminismo no solo irrumpe en el fútbol para visibilizar mujeres, sino para resignificar el deporte como espacio de libertad, goce y comunidad. Porque jugar también es resistir. Y habitar un espacio negado históricamente es, de por sí, una forma de insubordinación política.

El fútbol no es neutral. Es un espacio donde se reproducen los mandatos del género, pero también donde se los puede subvertir. Las mujeres y disidencias que habitan las canchas, las tribunas y los micrófonos están reescribiendo el sentido del fútbol. No se trata de pedir permiso para participar, sino de reclamar un derecho. Un derecho que no se limita al juego, sino que implica el reconocimiento simbólico, emocional y social de que también podemos ser parte del juego, del relato y de la historia.

Notas bibliográficas

Álvarez Litke, M. (2020). ¿Fútbol femenino o feminista? Disputas de sentido en torno al género y el deporte en Argentina. Kula: Antropología y Ciencias Sociales, 22, 9–20.

Burgos, R. (2011). Fútbol y política. El club Gimnasia y Esgrima y la construcción de una identidad jujeña (1975–2011) [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata]. Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

Ibarra, M. E. (2020). Apuntes sobre un trayecto posible: fútbol, mujeres y disidencias desde las epistemologías feministas. Revista Ensambles, 7(12), 88–100.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión