Entre plumas y sátira: el regreso de la revista porteña en el Cervantes

Sep 1, 2025

Un género nacido para la sátira y el espectáculo

La revista teatral, o revue, nació en París como un espectáculo pensado para la noche del 31 de diciembre. Su objetivo era simple y popular: repasar con humor y sátira los principales hechos del año. Aunque sus raíces se remontan al siglo XVIII, fue durante el reinado de Luis Felipe, en plena efervescencia satírica y política francesa, cuando este género comenzó a consolidarse. La primera revista formal fue escrita por los hermanos Cogniard, dos autores y empresarios parisinos, y se estrenó en 1841 con un título que ya anunciaba su intención lúdica y anticipatoria: 1841-1941 ou Ajourd'hui et dans cent ans. Incluía personajes alegóricos como La Verdad, canciones populares y un humor sarcástico que conquistó al público.

Con el tiempo, la revista se expandió y sofisticó. Bajo el Segundo Imperio surgieron los célebres cafés-concerts, espacios donde el público podía beber y disfrutar de espectáculos que combinaban canciones, danzas, acrobacias y humor satírico. Allí nacieron salas míticas como el Folies-Bergère o el Moulin Rouge, escenarios que convirtieron a la revue parisina en un espectáculo de atracción internacional.

El género llegó a España de la mano de José María Gutiérrez de Alba, quien estrenó 1864 y 1865. Revista en dos cuadros y en verso en Madrid en 1865. Su ironía política y sus personajes alegóricos marcaron la primera adaptación hispana de un género que rápidamente fue adoptado y transformado, sobre todo con el impulso de Francisco Arderius y su Teatro de los Bufos Madrileños. Allí la revista se mezcló con la zarzuela, el género chico y la picardía popular española.

Buenos Aires no tardó en sumarse a esta tradición. Si bien desde el siglo XVI la sátira ya circulaba en la región, fue a fines del XIX cuando la ciudad comenzó a recibir compañías francesas y españolas que trajeron consigo la revista, el vodevil y la opereta. Salas como el Alcázar Lírico, el Eldorado y el Variedades comenzaron a ofrecer estos espectáculos que mezclaban humor, música y sensualidad. Fue allí donde se bailó por primera vez el cancán porteño, un baile que escandalizó a la alta sociedad por su libertad de movimientos y su sensualidad explícita.

Como la define Gonzalo Demaría, dramaturgo y director del Teatro Nacional Cervantes:

“El impacto que tuvo la revista fue tan explosivo como género, que quedó en nuestra memoria. Es un género teatral con una estructura libre, de números musicales mezclados con escenas cómicas y sketches, con números de variedades, actos de magia o patinaje. Es muy ecléctico, muy libre y abierto. Está en nuestra identidad, y esas generaciones que se acercan y la descubren hoy, lógicamente, ven un mundo nuevo en el teatro, pero si nos ponemos místicos, esos espectadores lo llevan en la sangre a través de los cuentos de sus padres o abuelos.”

Es así, como la revista porteña nació de una fusión cultural; el humor filoso francés, la picardía española y la identidad rioplatense se unieron para crear un género que, más allá de su frivolidad aparente, siempre tuvo un componente sarcástico y crítico sobre la sociedad y el poder.

Figuras icónicas y épocas de oro de la revista

Los años entre 1924 y 1930 marcaron el esplendor de la revista porteña. Durante esa década, la ciudad vibraba al ritmo de sus teatros que se colmaban noche tras noche para ver a las grandes figuras que protagonizaban estos espectáculos. Fue un período de fuerte consolidación, tras casi diez años de crecimiento desde las compañías nacionales pioneras como Vittone-Pomar y Muiño-Alippi.

En esos años también llegaron a Buenos Aires figuras internacionales como Madame Rasimi y Volterra, quienes revalorizaron la revista ante un público que aún la consideraba un “género ínfimo”. Su presencia confirmó que la revista podía ser tratada con grandeza y sofisticación, elevando su categoría cultural.

Sin embargo, la revista porteña supo reinventarse incluso ante la disolución de las compañías emblemáticas. Luis Vittone se separó de Segundo Pomar tras su gira panamericana y falleció en 1925. Pomar abandonó la revista ese mismo año, mientras Muiño y Alippi también pusieron fin a su sociedad. Aun así, el género no languideció; por el contrario, se fortaleció. Comenzó entonces a identificarse con salas y empresarios que armaban y desarmaban elencos según sus estrategias artísticas y comerciales.

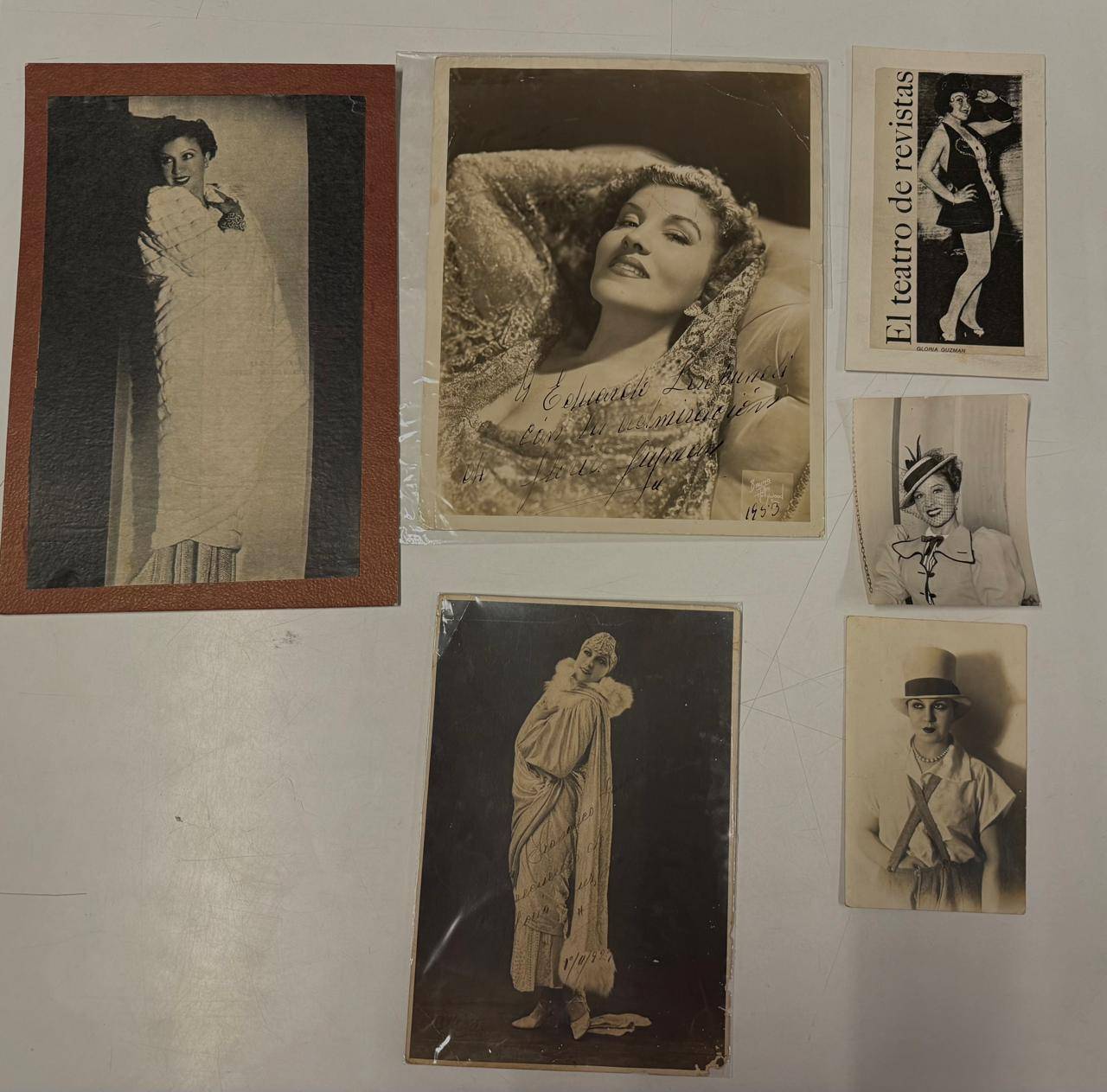

Fue en este contexto que los teatros El Porteño y Maipo adquirieron un rol protagónico. El Porteño, inaugurado como cine en 1917 y transformado en teatro en 1922, era descrito por la vedette Gloria Guzmán como “el polo de atracción de Buenos Aires, por las revistas imaginativas que montaban en ese escenario”. Allí se formaron estrellas como Pepe Arias, quien con el tiempo se consolidó como la primera “vedette masculina” y un gran comediante de cine nacional. También se destacó el coreógrafo Natalio Vitulli, considerado el primer gran coreógrafo de la revista porteña, quien enseñaba a las coristas a bailar cualquier ritmo de moda.

Por su parte, el Maipo, que fue inaugurado en 1922 y encontró su destino definitivo con la revista en 1924, se transformó en la verdadera “catedral de la revista”. Fue allí donde brillaron nombres como Iris Marga, Tita Merello, Carmen Lamas y Gloria Guzmán.

La primera vedette nacional

Aunque Gloria Guzmán no era considerada una mujer especialmente bella ni una cantante lírica destacada, poseía un magnetismo escénico que la consagró como la primera gran vedette nacional. Su elegancia natural, su gracia innata y su increíble capacidad de conexión con el público la hicieron única en un género que exigía presencia y carisma antes que virtuosismo vocal. Nacida en Vitoria, España, en 1904, pasó parte de su infancia en La Habana antes de regresar a España con un marcado acento cubano que la acompañó siempre. Inició su carrera teatral en compañías de zarzuela y fue precisamente durante una gira de la compañía de Ramón Peña que llegó a Buenos Aires en 1924, sin imaginar el destino que la esperaba. Firmó contrato con el Maipo y se convirtió rápidamente en su estrella más importante. Su debut fue tan impactante que un cronista escribió que reunía “todas las cualidades requeridas para triunfar: belleza, agilidad, desenvoltura, vis cómica, gracia y una notable escuela de baile”.

Sobre qué definía a una vedette y a un cómico en aquella época, Gonzalo Demaría explicó en la entrevista:

“El concepto de vedette ha cambiado mucho con el tiempo. Originalmente esa palabra, que es francesa, no se refería a una mujer. La vedette es la figura principal, la estrella, y en los primeros tiempos incluso se aplicaba a un hombre. Florencio Parravicini, un gran cómico, fue presentado en el Maipo como vedette, no porque saliera con plumas, sino porque era la atracción principal del show. Se suponía que la vedette debía saber cantar, bailar y actuar, aunque con el tiempo hubo vedettes que no hacían ninguna de las tres cosas y simplemente paseaban por el escenario con elegancia, como Nélida Roca.”

La época de oro de la revista porteña no solo marcó la consolidación de un género teatral, sino que creó un estilo único de espectáculo: sensual, popular, irónico y provocador, que reflejaba el pulso de una sociedad moderna, urbana y con hambre de entretenimiento.

Prejuicios, decadencia y el filo de la sátira en la revista

La revista porteña, ese género de brillos, humor y cuerpos en escena, arrastra prejuicios que persisten hasta hoy. Desde su nacimiento, fue vista por sectores culturales como un espectáculo menor, cargado de frivolidad, y pocas veces se la reconoció como un fenómeno artístico que logró fusionar humor, música y crítica social en un mismo escenario. El director del Teatro Nacional Cervantes, lo explica con claridad:

“La revista llegó a ser una industria teatral, con lo bueno y lo malo que esa palabra trae. Fue un semillero de artistas, actrices, autores, compositores. Nosotros con esta obra buscamos mirar cien años atrás y evaluar a este género, el cual fue tratado en cierto modo como algo ínfimo y ninguneado.”

Sin embargo, detrás de las plumas y lentejuelas se escondía un aspecto que hizo de la revista mucho más que un simple show: su sátira política y social. La sátira, como explica la teoría literaria, es un género que utiliza el humor, la ironía y la exageración para criticar vicios, abusos de poder o costumbres, y en el caso de la revista funcionaba como una forma popular de catarsis colectiva, donde el público podía reírse incluso de sus gobernantes. Demaría lo expresa así:

“La sátira exige una condición al espectador, y es el sentido del humor. La risa es un elemento de cultura, se ríe el que sabe, la persona que tiene buen humor es inteligente. La revista ofrece música, bailes, espectáculo, y también sátira porque apuesta al sentido del humor del público y quiere reírse incluso de sí mismo.”

Sin embargo, no todo fue risa sin consecuencias. La historia del género revela los límites y riesgos de la sátira cuando se cruza con el poder. “Hubo casos donde personas no se sintieron halagadas, ni aludidas en revistas. En la época de la dictadura, hacer humor con esos personajes podía costar la vida. Antes también, por ejemplo con el gobierno de Perón, fue prohibido Pepe Arias, un gran monologuista de revistas, porque aludía al presidente y eso no fue bien visto. La revista se la ingenió para seguir adelante y apoyarse en otros elementos como la música, el baile, la sátira de costumbres en vez de la política. Una de las cuestiones de la sátira es ser como un dardo, si no se pincha no tiene gracia.”

A pesar de su carácter crítico y popular, la revista fue perdiendo vigencia a partir de la segunda mitad del siglo XX. La llegada de la televisión, con su oferta de sketches y números musicales gratuitos, desplazó su público y absorbió gran parte de su lenguaje humorístico. Demaría señala este proceso como uno de los motivos centrales de su decadencia:

“La tele absorbió un poco los discursos de la revista, sus sketches breves, sus números musicales. Entonces se perdió la estructura teatral, que es otra técnica, y eso llevó en parte a la decadencia del género y a abaratarlo. Además, producir una revista como se hacía en principio de los años 20 implicaría hoy una entrada inaccesible y un riesgo muy alto para los productores.”

Así, la revista, que alguna vez fue la reina de la cartelera porteña, comenzó a desdibujarse en la memoria colectiva. Su costoso despliegue de vestuario, músicos en vivo y grandes elencos se volvió inviable frente a la inmediatez de la televisión. Sin embargo, el Cervantes hoy busca rescatarla no desde la nostalgia, sino desde su potencia crítica y teatral, resignificándola para nuevos públicos y recuperando esa tradición de sátira política que la hizo única. Porque si algo enseña la historia de la revista es que no hay humor sin riesgo, y que un género que logra hacer reír y pensar al mismo tiempo nunca se desvanece del todo.

La resignificación actual: La Revista del Cervantes

La Revista del Cervantes representa un esfuerzo consciente por rescatar y poner en valor un género teatral emblemático para la cultura argentina, pero que durante décadas fue relegado y subestimado. Tal como señala el programa de mano, “nuestro teatro nacional se lo debía” revisitar la revista implica reconocerla como una pieza fundamental de nuestro patrimonio teatral y cultural. Considerada la contribución más importante del teatro argentino a la cultura pop, la revista fue un género explosivo que marcó la dramaturgia y la escena desde finales del siglo XIX, dejando una huella profunda en el imaginario colectivo.

La puesta en escena busca celebrar el esplendor de los “años locos” en Buenos Aires, recreando no solo el espíritu festivo y efervescente de la época, sino también el mito en torno a la revista porteña. El trabajo de curaduría incluyó una exhaustiva investigación archivística y la recuperación de partituras originales que no sonaban en vivo desde hace más de un siglo. Además, el vestuario incluye la recreación de piezas históricas, un detalle que subraya la conexión tangible con el pasado y la continuidad cultural. La obra reúne la tradición con la modernidad al combinar textos originales de autores clásicos con nuevas contribuciones de dramaturgos contemporáneos, rindiendo homenaje a la emblemática sala María Guerrero y a todo el equipo técnico que hizo posible este sueño.

En diálogo con Gonzalo Demaría, director y responsable de la puesta, emerge una mirada profunda sobre el valor y la vigencia de la revista. Al preguntarle ¿por qué el Teatro Nacional Cervantes “se debía una revista”?, él responde que esta forma teatral es “una parte fundacional de la dramaturgia y de la escena argentina”. Resalta que la revista fue un fenómeno tan potente que “quedó en nuestro ADN cultural”. Para Demaría, la revista no tiene un formato único ni rígido, sino que se caracteriza por ser “una estructura ecléctica y heterogénea que permite todo tipo de arbitrariedad”. Explica que hubo revistas “más espectaculares, visuales y musicales” y otras con predominio del texto y la sátira política, costumbrista o de actualidad, que también funcionaban como plataforma para monólogos destacados. No es un género estático, sino uno que ha sabido adaptarse a diferentes tiempos y públicos.

Sobre la intención detrás de la puesta actual, Demaría destaca que no buscan generar nostalgia ni una reflexión forzada, sino principalmente “entretener”. Sin embargo, reconoce que la emoción que provoca la obra va más allá del mero entretenimiento y se produce de manera orgánica: “Lo que toca este espectáculo es algo profundo que no es deliberado sino que se produce”. Y esa emoción surge de la toma de conciencia, incluso entre los espectadores más jóvenes, de que la revista es “patrimonio cultural argentino”. Según el director, la puesta logra una especie de “pirueta en el aire”, un riesgo que permite rescatar un género que fue “bastardeado” y mostrarlo bajo una luz renovada: “Decir ‘no, acá hay algo para agarrar, estudiar y aprender’”.

La recepción del público: un regreso emotivo al género

A la salida de la función, los rostros iluminados y los comentarios entusiastas confirmaban lo que ya se percibía en la sala: La Revista del Cervantes logró conmover, entretener y despertar memoria.

Una mujer de unos 60 años caminaba con su amiga comentando cada cuadro. Al preguntarle su opinión, no dudó: “La obra me encantó. Conocía el género, pero es la primera vez que lo veo en un escenario. Destaco el trabajo de todo el equipo, fue maravilloso”. Antes de irse, resumió su sensación en una sola palabra: “Espectacular”.

Unos pasos más adelante, otra espectadora, de aproximadamente 40 años, compartía la emoción con su pareja. “Me pareció extraordinaria, un despliegue fabuloso. Conocía el género cuando era joven. Me gustaron todos los números porque hacen un repaso de la historia argentina. La dirección me pareció muy ajustada y las interpretaciones impecables”. Su definición fue inmediata: “Conmovedora”.

También había público extranjero, como una joven venezolana que miraba fascinada el hall de salida, aún impregnada de brillos y melodías: “Las actuaciones estuvieron impecables, la escenografía y el vestuario fueron hermosos. Es un espectáculo en todo sentido”.

Finalmente, un hombre de unos 70 años, bastón en mano y mirada reflexiva, relató con voz pausada su experiencia: “Conozco el género. Conozco la calle Corrientes y el Maipo. Esta obra me pareció impecable. Salí con el alma llena de emoción, con actores espectaculares y un respeto absoluto al público. Es un remaxe del género con mucho respeto por su historia. Tomó todo lo mejor de la revista anterior. Todas las cualidades que puedo decirte son positivas”.

En cada testimonio, la misma sensación más allá del brillo, las plumas o la música, La Revista del Cervantes logra lo que se propuso su director, Gonzalo Demaría devolverle a este género fundacional un lugar de dignidad y memoria. Y sobre todo, recordarle al público que la cultura popular también es patrimonio, emoción y espejo de quienes somos.

Candela

un poquito de mi ✍🏼una simple chica q estudia periodismo y quiere mostrar las notas, entrevistas e investigaciones q hizo para que no queden guardadas en el baul del olvido

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión