Entre Orwell y Huxley: la distopía que no parece distopía

Jul 10, 2025

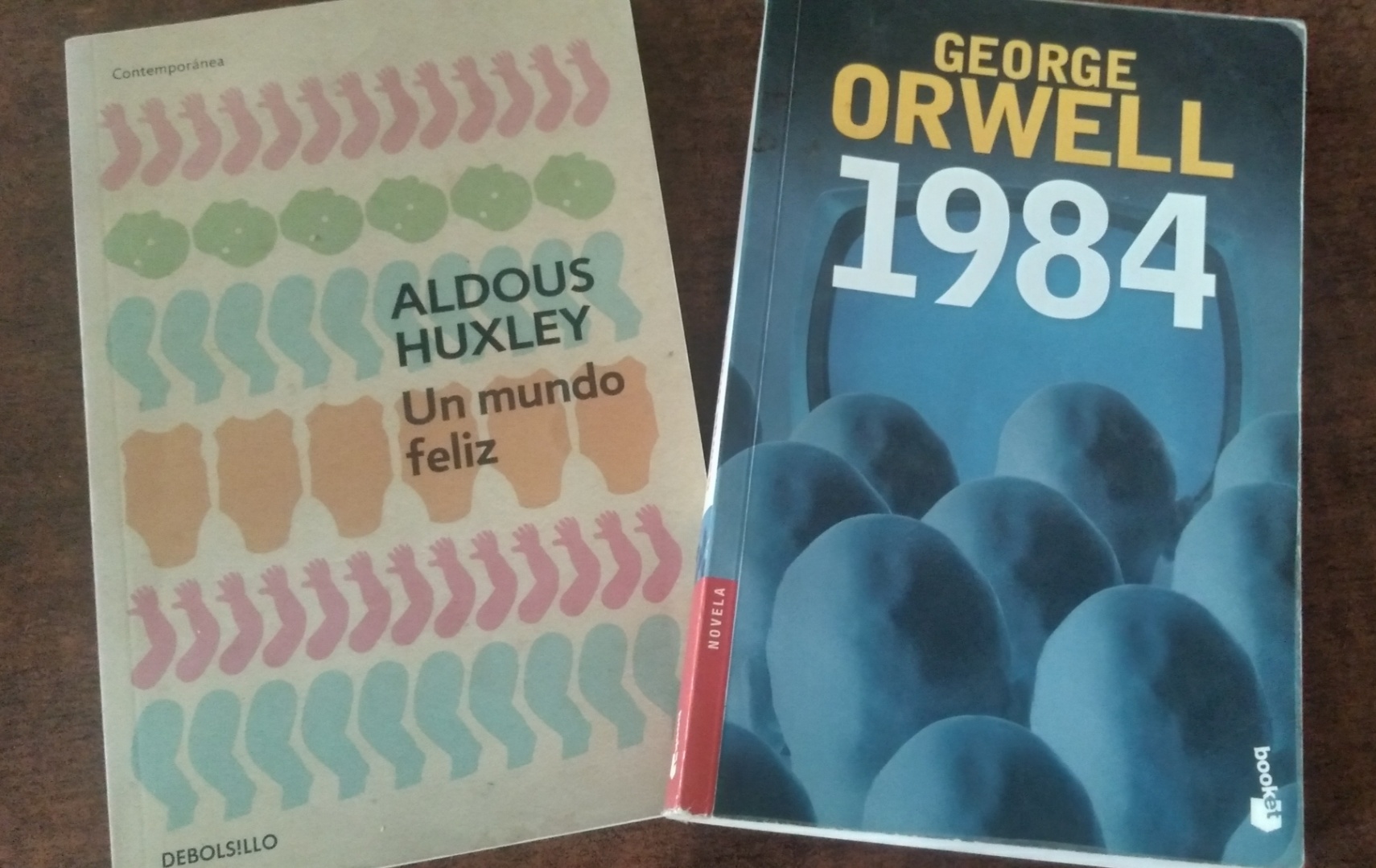

Durante mucho tiempo nos preguntamos si el futuro se parecería más a 1984 de George Orwell o a Un mundo feliz de Aldous Huxley. La primera ofrecía una distopía de control absoluto, vigilancia constante y represión violenta. La segunda, en cambio, mostraba un orden basado en el placer, el entretenimiento y la anestesia emocional. Hoy, lejos de los campos de tortura orwellianos, parece que habitamos el mundo Huxley...aunque sin notarlo.

La característica más inquietante de nuestra época no es la represión visible, sino el adormecimiento sistemático. El exceso de información, lejos de generar sujetos más críticos, produce parálisis, confusión y desconexión. Vivimos una hiperestimulación permanente, donde el flujo constante de imágenes, opiniones, titulares y slogans reemplaza la lectura lenta, la comprensión profunda y la elaboración simbólica. Es la era del scroll infinito y la distracción permanente.

Este fenómenos no es neutral. La sobreinformación no solo satura: desintegra el pensamiento. Como advirtió Neil Postman en DIvertirse hasta morir, el problema ya no es la censura, sino el desinterés. El saber se vuelve aburrido frente a la dopamina inmediata del entretenimiento. Las ideas se simplifican en frases de impacto, en contenido de consumo rápido, en "tuits" que reemplazan a los ensayos. No es que no se pueda pensar, es que todo está diseñado para que no haga falta.

En este contexto, lo intelectual empieza a percibirse como algo anticuado, elitista, incluso incómodo. Se impone una cultura del bienestar emocional individual que reemplaza el conflicto político por la "gestión del yo". La tristeza, la angustia o la rabia no se interpretan como efectos de un sistema desigual, sino como "fallas personales" que se deben resolver con meditación, hábitos saludables y frases motivacionales.

La individualización es extrema: cada quien se vuelve su propio proyecto, su propia empresa. En vez de preguntarnos por las condiciones de vida que compartimos, se nos enseña a mirarnos el ombligo, a "darnos permiso", a "soltar lo que no nos suma". El capitalismo tardío se infiltra incluso en la intimidad, coloniza el lenguaje de la autoayuda y lo convierte en un dispositivo de normalización. La consigna ya no es "sé libre", sino "sé tu mejor versión". Y si no podés, es tu culpa.

Los algoritmos refuerzas esta lógica: cada persona vive en su propia burbuja de contenidos, filtrada por sus gustos, su comportamiento y su historial. El mundo ya no es un espacio compartido, sino una experiencia personalizada. Desaparece el suelo común sobre el que se construyen los debates, los vínculos, las luchas colectivas. La fragmentación no es solo política: es perceptiva.

Paradójicamente, mientras se promueve la singularidad, emerge una uniformidad estética cada vez más marcada. Los discursos de autoexpresión conviven con una homogeneización de los cuerpos, los consumos, las modas. Todos visten distinto, pero igual. La "originalidad" se compra en cuotas. El estilo se vuelve mercancía. La libertad, una ilusión regulada por tendencias.

Frente a este panorama, vale preguntarse: ¿qué tan libres somo cuando todo está orientado a que no pensemos, no sintamos, no recordemos? ¿Qué queda del deseo, cuando está programado? ¿Qué queda de lo colectivo, cuando lo común se vuelve molesto?

Tal vez no vivimos en una dictadura, pero sí en un dispositivo más eficaz: uno que no necesita prohibir para controlar, porque logra que nadie quiera transgredir . Y eso, quizás, es más inquietante que cualquier Gran Hermano.

Si te gustó este post, considera invitarle un cafecito al escritor

Comprar un cafecitoRecomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión