Entre el consenso y la controversia: La construcción estadística de la memoria en el Perú post-conflicto

Sep 5, 2025

Quienes estudiamos Ciencias Sociales en los años 90 siempre tuvimos presente una cifra: 25,000. Eran los muertos de la violencia política, cuyo número había sido determinado por un estudio de DESCO, realizado sobre la base de una trabajosa recopilación de diarios y revistas. Desde 1988, gracias a su incorporación al informe de la Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación, presidida por Enrique Bernales, la cifra de 25,000 empezó a formar parte del sentido común de científicos sociales y activistas de derechos humanos, sin parar mientes en que la guerra continuaba, lo mismo que los asesinatos y las desapariciones.

Tampoco fueron muchos los que notaron que, por minuciosa que fuera la criba de periódicos y revistas, hacía tiempo que corresponsales como Luis Morales o Hugo Bustíos eran la excepción, y la prensa escrita de Lima se limitaba a reproducir partes militares en los que sólo se consignaban DDTT (delincuentes terroristas) abatidos “en enfrentamientos”.

A pesar de que numerosas ONG de derechos humanos realizaban recopilaciones de matanzas y desapariciones, no solían cruzar información entre sí, por lo cual la cifra de 25 mil muertos siguió fija y su uso devino en aceptable a ojos de la mayoría de tendencias políticas, aprismo y fujimorismo incluidos. La diferencia estaba en el uso de categorías para designar los años posteriores a 1980: “violencia política”, “guerra popular” o “época del terrorismo”.

***

Los esfuerzos por superar esta cifra estática no se iniciaron desde el Estado peruano ni desde el mundo académico, sino desde los familiares de los desaparecidos. Dotados de la intuición de lo individual, ellos y ellas sabían mejor que nadie que los casos de muertes y desapariciones registrados por la prensa eran los menos, y que una investigación seria y sistemática de la violencia política estaba aún por hacerse.

Desde su fundación en setiembre de 1983, la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) denunció 2,122 casos de desaparición forzada de personas. Así se inició para muchos familiares de víctimas el penoso proceso de contar y recontar lo sucedido: al Ministerio Público, al Poder Judicial, a diversas Comisiones Investigadoras del Congreso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas…

En el mejor de los casos, estos empeños podían terminar -tras varios años- en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizando al Estado peruano por haber detenido, desaparecido, torturado y asesinado a personas; pero ello no constituía una sentencia penal. Los responsables no iban a prisión, los cuerpos no eran devueltos, no se daba un por qué de las desapariciones y masacres. Sólo quedaba el magro consuelo de las reparaciones, que tardaban años en hacerse efectivas.

En setiembre de 1997, ANFASEP solicitó a la Defensoría del Pueblo -institución creada por la Constitución fujimorista, pero que bajo la dirección de Jorge Santistevan de Noriega había mostrado un interés significativo por la defensa de los derechos fundamentales- que investigara las desapariciones ocurridas en Ayacucho en el período 1983-1992, determinara la situación legal de los afectados y requiriera al Ministerio Público y a otras entidades dentro y fuera del Perú la información y documentación relacionada con este asunto. En pocas palabras, solicitaba a la Defensoría del Pueblo que se constituyese en -o constituyera una- Comisión de la Verdad.

Tras más de 3 años, la respuesta de la Defensoría del Pueblo fue el Informe Defensorial Nº 55, La Desaparición Forzada de Personas en el Perú (1980-1996), publicado en noviembre del 2000 . La Defensoría, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), ordenó y sistematizó el acervo documental que le había dejado el Ministerio Público, que había tramitado las quejas por violaciones a los derechos humanos hasta abril de 1996.

Sobre la base de más de 12 mil expedientes legados por el Ministerio Público, los equipos defensoriales determinaron un universo de 514 personas ejecutadas y 4,022 personas desaparecidas.

Otro estudio importante de la misma época es Memoria para los Ausentes: Desaparecidos en el Perú (1982-1996), publicado por la ONG Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos. Tomando como base su propio acervo documental con 4,315 denuncias, COMISEDH determinó un universo de 3,190 desaparecidos.

No es exagerado decir que el Informe Defensorial N° 55 y Memoria para los Ausentes marcaron un antes y un después en la determinación del número de víctimas de la violencia política, ampliando de manera significativa el universo de personas desaparecidas. Sin embargo, su punto de partida y de llegada eran archivos cerrados, sin posibilidad de ampliación, por lo cual no podían más que limitarse a constatar lo que el Estado y los familiares de las víctimas ya sabían.

Frente a ello, y en un contexto marcado por la progresiva descomposición del régimen fujimorista, la Defensoría del Pueblo y COMISEDH coincidieron en señalar que una solución viable era la creación de una Comisión de la Verdad, pues el aparato judicial se había mostrado ineficaz para investigar y sancionar las desapariciones y asesinatos.

***

A diferencia de los países del Cono Sur de América Latina -Chile, Argentina y Uruguay- en el Perú el movimiento de derechos humanos no cuenta con apoyos políticos significativos, o base social más allá de los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Si bien durante los años ‘80 la Izquierda Unida (IU) apoyó de manera consecuente la denuncia de los crímenes del Estado peruano, a principios de los ‘90 la desintegración de IU aisló políticamente a los defensores de derechos humanos.

Durante la década del fujimorismo (1990-2000), la capacidad de maniobra del movimiento peruano de derechos humanos fue muy reducida. Satanizados constantemente como “defensores de terroristas”, y carentes de alternativa política, los organismos de derechos humanos asistieron impotentes a la matanza de Barrios Altos, al “autogolpe” del 5 de abril de 1992, a las masacres de Canto Grande y La Cantuta, y a la legalización de todos los crímenes cometidos por agentes del Estado, mediante las Leyes de Amnistía (26479 y 26492) promulgadas en junio de 1995.

Tras la amnistía de 1995, la labor de las ONG se vio limitada por la imposibilidad de realizar juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la violencia política. Sin embargo, durante estos años documentaron numerosos casos, realizaron litigio estratégico en otros -especialmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- y se las ingeniaron para obtener algunas concesiones del régimen de Fujimori, como la Comisión Ad Hoc presidida por el sacerdote belga Hubert Lanssiers, encargada de proponer la concesión de indulto presidencial a personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria.

***

A mediados del año 2000, tras el fraude electoral y la respuesta popular en la “Marcha de los Cuatro Suyos”, el régimen fujimorista se hallaba sumamente debilitado, viéndose obligado a negociar una transición a través de una “Mesa de Diálogo y Concertación para el Fortalecimiento de la Democracia en el Perú”, propiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Mesa se instaló en Lima en agosto del 2000, con participación de representantes del Estado, los partidos políticos de oposición, la Conferencia Episcopal Peruana, la Defensoría del Pueblo y ONG como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Por iniciativa del Estado, los crímenes del período 1980-2000 fueron incluidos en la agenda de la Mesa de Diálogo, formándose una comisión específica sobre “reconciliación”.

Pocas semanas después, a consecuencia de la difusión del primer “vladivideo”, que mostraba al asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando dinero al congresista electo Alberto Kouri para contar con su apoyo al régimen, Fujimori anunció el 16 de setiembre el recorte de su mandato presidencial y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Hasta el último momento, el Estado buscó dotar de una cobertura legal a los crímenes cometidos durante el período 1980-2000. En octubre del 2000, Alberto Bustamante Belaúnde, ministro de Justicia, presentó una propuesta de acuerdo entre el gobierno y la oposición: volver constitucionales las Leyes de Amnistía 26479 y 26492, y ampliando sus beneficios a los delitos de corrupción y tráfico de drogas.

Esta propuesta marcaba con claridad las aspiraciones de un sector importante de la clase política y de las Fuerzas Armadas: evitar futuras investigaciones que pudieran detectar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia. Sin embargo, los acontecimientos se sucedieron rápidamente: Alberto Fujimori huyó del Perú e intentó renunciar a la presidencia desde el extranjero, pero la renuncia fue rechazada por el Congreso, que a continuación declaró vacante la presidencia por incapacidad moral de Fujimori. Tras la renuncia de los vicepresidentes, Valentín Paniagua, congresista por Acción Popular, asumió la presidencia el 22 de noviembre del 2000.

El gobierno provisional de Paniagua creó en diciembre del 2000 un Grupo de Trabajo Interinstitucional, presidido por el ministro de Justicia Diego García-Sayán, e integrado por la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Defensa, Interior, Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, la CNDDHH, la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico del Perú, con un mandato de 90 días para explorar criterios a fin establecer una Comisión de la Verdad .

Como fruto de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, el 4 de junio de 2001, mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, el gobierno provisional de Paniagua creó la Comisión de la Verdad, bajo los siguientes considerandos:

“Que, en mayo de 1980 organizaciones terroristas desencadenaron la violencia contra la humanidad y miles de peruanos resultaron víctimas de la violación de sus derechos más elementales tanto por obra de dichas organizaciones terroristas como por la de algunos agentes del Estado con un trágico saldo de crímenes, de desaparecidos y de otros graves hechos que no fueron esclarecidos;

Que, el doloroso proceso de violencia vivido por el país en las dos últimas décadas debe ser esclarecido plenamente, no debe quedar en el olvido y que el Estado debe garantizar el derecho de la sociedad a la verdad;

Que, un Estado y sociedad democráticos deben enfrentar el pasado con firmeza y sin ánimo de venganza, esclareciendo todos los hechos reñidos con las libertades y postulados democráticos;

Que, una Comisión de la Verdad es el medio idóneo tanto para esclarecer los hechos de violencia terrorista y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese período como para que éstos no se repitan, creando las condiciones necesarias para la reconciliación nacional fundada en la justicia.”

La Comisión de la Verdad, de acuerdo con el artículo 1º de su decreto de creación, se encargaría de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”, propendiendo a “la reconciliación nacional, al imperio de la justicia y al fortalecimiento del régimen democrático constitucional”.

El decreto de creación, en su artículo 2º, fijó 5 objetivos a la Comisión:

“a) Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú;

b) Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las presuntas responsabilidades;

c) Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares;

d) Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas; y,

e) Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.”

A diferencia de otras comisiones que tuvieron un mandato restringido para determinadas violaciones a los derechos humanos (desaparición forzada de personas en el caso de Argentina, tortura en el caso de Chile), la Comisión de la Verdad peruana tuvo un mandato muy amplio de investigación, en virtud del artículo 3º de su norma de creación:

“…siempre y cuando sean imputables a las organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a grupos paramilitares:

a) Asesinatos y secuestros;

b) Desapariciones forzadas;

c) Torturas y otras lesiones graves;

d) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país;

e) Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.”

El mismo artículo aclaraba que la Comisión no poseía atribuciones jurisdiccionales, y por lo tanto no sustituía al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El artículo 4º del decreto de creación de la Comisión establecía su conformación “por siete personas de nacionalidad peruana, de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional”. Los primeros comisionados nombrados fueron:

Salomón Lerner Febres, filósofo y profesor universitario (presidente de la Comisión);

Beatriz Alva Hart, abogada, ex congresista por el fujimorismo;

Enrique Bernales Ballesteros, abogado y profesor universitario;

Carlos Iván Degregori Caso, antropólogo e investigador;

Gastón Garatea Yori, sacerdote católico;

Alberto Morote Sánchez, ingeniero y profesor universitario;

Carlos Tapia García, ingeniero agrónomo y analista político.

El artículo 5º del decreto de creación de la Comisión de la Verdad establecía que los comisionados contarían con medidas de seguridad apropiadas, dispuestas por el Poder Ejecutivo, y que “los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional o cualquier otra institución, funcionario o servidor, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, deberán prestar su apoyo y colaboración a la Comisión para el cumplimiento de sus funciones”.

Además, el Poder Ejecutivo, en apoyo a la Comisión, realizaría las coordinaciones necesarias con los otros poderes del Estado para promover su cooperación, y la Comisión quedaba facultada para proponer y suscribir, a través del Poder Ejecutivo, acuerdos especiales de cooperación con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones constitucionalmente autónomas.

El artículo 6º de su norma de creación le confirió a la Comisión las siguientes atribuciones para cumplir sus funciones:

“a) Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda la información que considere pertinente.

b) Solicitar la cooperación de los funcionarios y servidores públicos para acceder a la documentación o cualquier otra información del Estado.

c) Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que considere pertinente. Para tal efecto, la Comisión podrá contar con el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante sus labores.

d) Realizar audiencias públicas y las diligencias que estime conveniente en forma reservada pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o participen en las investigaciones.

e) Gestionar las medidas de seguridad para las personas que, a criterio de la Comisión, se encuentren en situación de amenaza a su vida o integridad personal.

f) La Comisión de la Verdad establecerá canales de comunicación y mecanismos de participación de la población, especialmente de la que fue afectada por la violencia.

g) Aprobar su reglamento de organización y funcionamiento internos para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.”

El artículo 7º del decreto de creación de la Comisión le dio a ésta un plazo de funcionamiento de 18 meses a partir de su instalación, prorrogable hasta por 5 meses, encargándole presentar su Informe Final al presidente de la República y a los titulares de los otros poderes del Estado. Además, dispuso que el Informe Final sería publicado y puesto en conocimiento de la ciudadanía, aunque su acervo documentario sería entregado bajo inventario, al término de sus funciones, a la Defensoría del Pueblo, “bajo estricta reserva de su contenido” y que el Poder Ejecutivo atendería las recomendaciones de la Comisión “en tanto sean compatibles con la ley”.

La Segunda Disposición Final del decreto establecía que la Comisión de la Verdad recibiría recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como del Presupuesto General de la República, autorizándola a recibir recursos directamente de la cooperación internacional y de donaciones.

***

La creación de la Comisión de la Verdad fue muy aplaudida; dada la corrupción e ineficacia del Poder Judicial y del Ministerio Público, era ilusorio esperar que de un día para otro pudiera investigarse con un mínimo de seriedad lo que no se había investigado en veinte años. Se requería una institución nueva, aunque fuese transitoria. Un pronunciamiento público de la CNDDHH del 2 de marzo del 2001, cerca de 3 meses antes de la creación de la Comisión, expresaba este entusiasmo:

“Hay un gran consenso nacional para la formación de una Comisión de la Verdad que dé cuenta de las responsabilidades tanto de los grupos subversivos, como de las fuerzas del orden en los últimos veinte años. Así, los cuatro candidatos presidenciales que encabezan todas las encuestas de opinión han suscrito públicamente un compromiso público a favor de la Comisión de la Verdad que será también entregado al presidente Paniagua. Damos cuenta también de que en una reciente encuesta nacional encargada por la CNDDHH a Imasen, el acuerdo ciudadano para que la Comisión de la Verdad se instale llega al 82,9%.

Dada la sensibilidad de este gobierno frente al tema de los derechos humanos y el compromiso público de todas las fuerzas políticas del país, la CNDDHH tiene fundadas razones para confiar que el Perú podrá contar en las próximas semanas con una Comisión de la Verdad que nos ayude a no repetir los errores del pasado y a construir la democracia sobre bases sólidas.”

Sin embargo, el reclamo de una Comisión de la Verdad, a pesar de su popularidad, no era un reclamo popular. Desaparecida la Izquierda Unida, diezmados los sindicatos por veinte años de guerra y asesinatos selectivos, así como por su incapacidad de hacer frente al shock económico de 1991, quienes se encargaron de darle forma a la Comisión fueron un puñado de altos funcionarios del Estado y de la “sociedad civil”, representada por las ONG de derechos humanos. Así no resulta extraño que, el 7 de junio del 2001, tras la creación de la Comisión, la CNDDHH expresara su beneplácito:

“La aprobación por parte el gobierno de Valentín Paniagua del Decreto Supremo que crea la Comisión de la Verdad es para los organismos de derechos humanos una noticia de excepcional importancia. Queremos felicitar al presidente y su gabinete por la decisión tomada y expresar nuestro compromiso de colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que el trabajo de esta comisión contribuya significativamente al esfuerzo por comprender la verdadera naturaleza de la tragedia que experimentamos en los años de violencia y que, sobre esa base, contribuya a crear sólidos cimientos para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia.”

Al parecer, ninguno de los 61 organismos que formaban la CNDDHH paró mientes en que la creación de la Comisión de la Verdad por decreto presidencial planteaba desde un inicio fuertes parámetros a la investigación que debía llevarse a cabo. Recordemos que el decreto de Paniagua planteaba desde un inicio la responsabilidad de las organizaciones terroristas por haber desencadenado la violencia, y que las violaciones a los derechos humanos eran obra de dichas organizaciones, junto con algunos agentes del Estado, excluyendo desde un primer momento la posibilidad de que se investigase el terrorismo de estado como tal.

No tomar en cuenta este parámetro resulta paradójico si tomamos en cuenta que las ONG de derechos humanos, junto con los familiares de las víctimas, fueron las primeras en denunciar el terrorismo de estado durante los años ’80, y mantuvieron vivos por muchos años los reclamos de verdad y justicia. La primera crítica a la actuación del Poder Ejecutivo llegó poco más tarde, con el nombramiento como comisionada de la ex congresista Beatriz Alva Hart, debido a la vinculación política de ésta con el fujimorismo. En un pronunciamiento público del 9 de julio del 2001, la CNDDHH manifestó:

“…no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la designación de la doctora Beatriz Alva Hart como miembro de la Comisión de la Verdad. La doctora Alva ha sido hasta hace muy poco una prominente figura del fujimorismo, al punto que fue una de sus tres representantes en la Mesa de Dialogo de la OEA y fue viceministra de trabajo. Se trata de la única persona nombrada para la Comisión que tiene una actuación y figuración política directas; más aún estuvo vinculada al régimen responsable de muchos de los hechos que la Comisión deberá investigar”.

Los cuestionamientos a Alva Hart se dieron junto con reclamos para garantizar una mayor inclusión de otros actores sociales en la Comisión de la Verdad, puesto que en la formación original no había representantes del movimiento peruano de derechos humanos, de las iglesias o de los familiares de los desaparecidos. Esto motivó al nuevo gobierno de Alejandro Toledo, a ampliar el número de comisionados a doce y cambiar el nombre de la Comisión a “Comisión de la Verdad y Reconciliación”, mediante Decreto Supremo 101-2001-PCM, del 31 de agosto del 2001.

Los considerandos previos del decreto de Toledo fueron esencialmente los mismos que los de Paniagua: las violaciones a los derechos humanos cometidas por los subversivos eran responsabilidad de las organizaciones terroristas como un todo, pero las cometidas por el Estado eran responsabilidad de agentes individuales:

“Que mediante el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM se creó la Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos;

Que uno de los fines esenciales de la Comisión es sentar las bases para un profundo proceso de reconciliación nacional, a partir del esclarecimiento de los hechos así como el restablecimiento de la justicia;

Que por ello es conveniente variar el nombre de la Comisión de la Verdad por el de Comisión de la Verdad y Reconciliación […]

Que es conveniente ampliar el número de integrantes de la Comisión a doce, a fin de incluir en la misma a personalidades que cumplan los mismos requisitos, a fin de contribuir al cumplimiento de los ambiciosos fines propuestos para los próximos meses;

Que por esta situación, así como por la envergadura de los trabajos que la Comisión debe enfrentar amerita una extensión del período de organización, normado por el Artículo 7° del referido Decreto Supremo”.

Mediante Resolución Suprema N° 438-2001-PCM del 5 de setiembre del 2001, el presidente Toledo nombró 5 nuevos comisionados y un observador, ratificando implícitamente en el cargo de comisionada a Beatriz Alva Hart. Los nuevos comisionados fueron:

José Antúnez de Mayolo Larragán, educador y sacerdote católico;

Sofía Macher Batanero, socióloga y defensora de los derechos humanos;

Luis Alfonso Arias Graziani, teniente general retirado de la Fuerza Aérea;

Rolando Ames Cobián, sociólogo, abogado y político;

Humberto Lay Sun, arquitecto y pastor evangélico.

Luis Bambarén Gastelumendi, obispo católico (observador).

Frente a estos nombramientos, la CNDDHH se expresó en el siguiente sentido, mediante pronunciamiento público del 11 de setiembre del 2001:

“La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su satisfacción porque finalmente se han designado a los nuevos miembros de la Comisión de la Verdad, conforme había sido anunciado; los mismos que representan a distintos sectores como las Iglesias Católica y Evangélica, del mundo intelectual y del movimiento de derechos humanos. Ello permitirá que la referida Comisión comience a plenitud su labor y reciba el apoyo que requiere.

En este contexto, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación y disconformidad con la incorporación sorpresiva del General FAP en situación de retiro Luis Arias Graziani. Independientemente de sus cualidades personales, consideramos que este hecho atenta contra el espíritu que anima a la Comisión de la Verdad, entre otras razones, porque: su incorporación se produjo a última hora y sin conocimiento previo de los miembros de la Comisión; el General (r) Arias Graziani es asesor presidencial en materia de Defensa, poniendo esto en cuestionamiento la autonomía e independencia que la Comisión de la Verdad debe conservar frente a los Poderes del Estado; la trayectoria democrática exigida como condición fundamental para ser miembro de la Comisión de la Verdad, es incompatible con el hecho de haber sido Ministro de Estado de un gobierno de facto.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reitera su compromiso inequívoco de apoyar a la Comisión de la Verdad pero, a la vez, invoca al Gobierno a que honre su compromiso de respetar su autonomía e independencia. Asimismo, demanda al Gobierno que se le brinde el apoyo económico necesario para su funcionamiento.”

La CNDDHH se dio por satisfecha con la inclusión de representantes de las iglesias y de Sofía Macher, uno de sus cuadros más importantes. No hubo, ni entonces ni después, ningún reclamo por la exclusión de representantes de los familiares de las víctimas, y los reclamos contra la inclusión del general Arias Graziani fueron pronto olvidados. Para investigar 20 años de violencia se instauraba, por enésima vez en el Perú, una “comisión de notables”.

***

Casi dos años después, en agosto del 2003, se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Este incluyó dos clases de cifras sobre los muertos y desaparecidos de la guerra sucia, período al que la Comisión denominó “conflicto armado interno”. Esta categoría proviene del Derecho Internacional Humanitario, concretamente del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra , y fue adoptado probablemente para no calificar al período de violencia política como guerra civil, posibilidad que había sido -y aún es- rechazada de plano por las Fuerzas Armadas y políticos de derecha, especialmente por el fujimorismo y el aprismo .

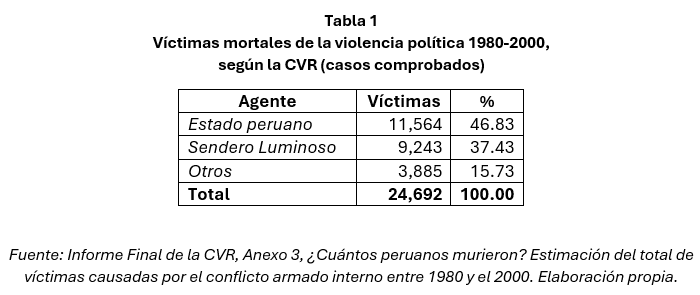

La primera cifra brindada por la CVR fue de las víctimas con nombres y apellidos, tanto muertos como desaparecidos, para un total de 24.692 víctimas. La cifra de muertos, dividida en cuanto a agentes, se distribuye de la siguiente manera:

A diferencia de los esfuerzos anteriores de la Defensoría del Pueblo y COMISEDH, la CVR pudo cruzar la información de diferentes registros:

- La Defensoría del Pueblo (con origen en el acervo del Ministerio Público).

- Los organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo (casos no legados por el Ministerio Público).

- La nueva base de datos de la CVR.

Esta nueva base de datos, a su vez, fue producto de campañas sistemáticas de recojo de información, realizadas por equipos de la CVR o de ONG en convenio con ésta, lo cual permitió registrar casos que nunca antes se habían denunciado. Esta labor fue, indudablemente, una gran contribución a la historia de la guerra sucia; aunque el número de muertos era similar al planteado por DESCO y la Comisión Bernales 15 años antes, ya no se basaba en informes periodísticos de mayor o menor fiabilidad, sino en cruces de información existente y obtención de información nueva.

Hasta la fecha no ha habido crítica seria a esta primera parte del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es más; hay que decir que, contrariamente a la opinión vulgar de políticos y comentaristas de derecha, antes de la CVR no hubo un esfuerzo serio, sistemático y de escala nacional de documentar los crímenes de Sendero Luminoso fuera de gabinete, con trabajo de campo. La única observación que se le puede plantear al trabajo de la CVR con víctimas comprobadas es que al hablar de “otros” agentes, la Comisión mezcla a los muertos a manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que fue un grupo subversivo, con los Comités de Autodefensa (también llamados “rondas campesinas”) organizados y armados por el Estado. Sin embargo, no es por este error que hablamos de “sesgos estadísticos” en el presente libro.

***

69,280. Esa es la cifra de muertos y desaparecidos que la CVR presentó al pueblo peruano el 28 de agosto del 2003, al publicar su Informe Final, y el método bajo el cual esta cifra fue estimada figura en el Anexo 3 de la última versión de dicho informe . El cálculo estadístico fue elaborado por el Grupo de Análisis de Datos sobre Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of Science, a la cual la CVR encomendó esa labor, que recibió el apoyo del Internacional Center for Transitional Justice (ICTJ) y la John D. & Catherine T. MacArthur Foundation.

No nos extenderemos sobre el trabajo del equipo formado por Patrick Ball, Jana Asher, David Sulmont y Daniel Manrique, porque ello se hará en extenso en las páginas siguientes. Baste con señalar por ahora que en aquel momento fuimos varios los que encontramos extraño que, a contracorriente de la experiencia mundial, el Perú fuera el único país donde los movimientos subversivos hubieran causado más muertes que el Estado. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, pero las sucesivas respuestas de los técnicos de la CVR -que el lector encontrará en el libro- suenan más a espíritu de cuerpo y profecía autocumplida que a defensa de un descubrimiento histórico.

Personalmente, estimo que ello se debe a que el Informe Final es un intento por crear un imposible: una verdad de consenso sobre la base de las averiguaciones de un Estado que se investiga a sí mismo, y que no ha cortado con su pasado represivo y dictatorial. La CVR fue creada bajo una petición de principio: Sendero Luminoso inició la violencia política y, por lo tanto, es el principal responsable de ésta. De ahí los denodados esfuerzos de la Comisión por denostar no sólo la violencia senderista, sino la violencia en general. Más de 10 años después del Informe Final, Salomón Lerner cristalizó este punto de vista en una entrevista:

“…yo hablaría de ‘la violencia en el campo de la política’, porque ‘violencia’ unida a ‘política’ es un oxímoron, una contradicción. La política no puede ser violenta, porque entonces deja de ser política. La violencia es la antipolítica, pues la destruye. La política es consenso, reflexión, toma de acuerdos, tolerancia y la búsqueda del bien común”.

Y es que cuando se habla de “consenso” o de “reconciliación”, siempre hay que preguntarse entre quiénes. Ello puede parecer una verdad de Perogrullo, pero no lo es tanto si recordamos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación se construyó sin un solo representante de los familiares de las víctimas. Dentro del discurso y de la práctica de la CVR, los familiares tuvieron un rol pasivo, como personas a quienes a veces -como en el caso de las Audiencias Públicas- se les permite hablar, pero que no generan el discurso. Fueron los comisionados quienes hablaron por ellos y sobre ellos; ellos y ellas definieron quién es víctima o no -para la CVR, y liego para todo el Estado peruano hasta la actualidad, un miembro de Sendero Luminoso o el MRTA desaparecido o asesinado no es víctima-, les conceden la palabra en Audiencias Públicas, evalúan sus sufrimientos, les piden perdón.

La CVR peruana no tenía, como su contraparte sudafricana, el poder de indultar o amnistiar; por lo tanto, no podía obligar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos a asistir a las audiencias ni a reconocer sus crímenes, y mucho menos a encarar a sus víctimas. No hubo reconciliación, ni siquiera simbólica, entre víctimas y victimarios; la reconciliación fue entre la academia, la izquierda peruana -devenida en socialdemocracia- y el Estado.

De este modo, la necesaria crítica a Sendero Luminoso y sus crímenes se convirtió, so pretexto de la lucha contra el marxismo “dogmático y simplificado”, en una acusación simbólica de los comisionados con pasado izquierdista -Degregori, Tapia, Ames- hacia la izquierda peruana, por haber buscado respuestas a la crisis nacional por fuera del sistema democrático, incluso de sistemas tan dudosamente democráticos como los imperantes en Perú el 18 de mayo de 1980 -en pleno declive de la dictadura militar- o el 28 de agosto del 2003 -con la Constitución fujimorista en vigencia-.

Esta reconciliación era posible mediante la condena al “marxismo de manual”, así como a todo uso político de la violencia; responsabilizando a Sendero Luminoso, al MRTA y al gobierno de Fujimori por las violaciones a los derechos humanos; eludiendo la cuestión de la responsabilidad penal de los gobiernos de Belaúnde y Alan García; condenando por insuficiente y tardío el deslinde ideológico entre Izquierda Unida, Sendero Luminoso y el MRTA; y atribuyendo los crímenes de las Fuerzas Armadas no a una voluntad criminal, sino a una inadecuada estrategia. Es la variante peruana de la “teoría de los dos demonios” argentina: el terror de Estado existió, pero fue la respuesta -desproporcionada, ineficaz- al terror subversivo, con la diferencia de que, a diferencia de la Comisión Sábato, la CVR no tuvo el valor de hablar de “terrorismo de Estado”.

Todo esto resultaba más sencillo por cuanto ya no existían coaliciones, partidos o sindicatos ante los cuales los comisionados debieran rendir cuentas; la intelectualidad -liberal o socialdemócrata- asumía la defensa de la democracia tal cual . No de otra manera se puede explicar la paradoja de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por el fracaso del Ministerio Público y el Poder Judicial para esclarecer y sancionar los crímenes de la guerra sucia, legara al mismo Ministerio Público y Poder Judicial los casos que había investigado; o que la obstinación de la CVR en procurar la colaboración del Ministerio Público en las investigaciones forenses, que ese organismo había negligido por décadas, culminara en la renuncia de los investigadores del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), en medio de un escándalo de nivel internacional; o que la CVR, en flagrante violación de su mandato, omitiera investigar los cientos de miles de esterilizaciones forzadas planificadas y perpetradas por el gobierno de Alberto Fujimori, el vínculo del “Plan Cóndor” con las primeras desapariciones forzadas y las matanzas de la Selva Central .

Por lo tanto, la aplicación de la Estimación de Múltiples Sistemas (EMS) por parte del equipo de la CVR no se dio en un ambiente aséptico, sino profundamente condicionado por peticiones de principio, que exigían no cuestionar la validez de la democracia, y reforzar, no debilitar, la institucionalidad heredada del fujimorismo. Para esto se requería un sustento numérico, que permitiera afirmar al Estado peruano: nosotros matamos menos. Es en este sentido, y no en otro, que en este libro hablamos de sesgos estadísticos.

***

El presente libro resume más de 10 años de debates. Parte con la publicación de las discusiones en las listas de Internet Macroperú, Ave Crítica y otras (Capítulos 1, 2 y 3), pasa por las respuestas de Daniel Manrique y David Sulmont a las críticas de Silvio Rendón (Capítulo 4), y prosigue con los debates desarrollados en el Gran Combo Club (Capítulo 5), para terminar con el artículo de Rendón “Capturando correctamente: Un nuevo análisis de los métodos indirectos de captura-recaptura de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana”, que he traducido al español (Capítulo 6).

Al tratarse de una publicación de fuentes históricas, hemos reducido la edición al mínimo indispensable (errores ortográficos, puntuación) y agregado algunas notas al pie para dar información de contexto. He conservado los enlaces originales, que también constaban en la edición digital realizada por Silvio Rendón en 2010; todos han sido verificados hasta el 28 de octubre del 2019. Considero más urgente este trabajo en la medida de que Yahoo! eliminó los archivos de listas de correo que alojaba, con lo cual se eliminaron las posibilidades de volverlos a consultar. No está de más advertir esta fragilidad de los documentos almacenados en la nube, cuya aparente estabilidad puede llevar al estudioso a pensar, erróneamente, que permanecerán allí para siempre.

Odriozola, setiembre de 2025.

(Adelanto de la segunda edición, actualmente en prensa, de “Los sesgos estadísticos de la CVR: Debates sobre un intento de modificar la historia de la violencia política del Perú”. Ricardo Alvarado y Silvio Rendón, compiladores).

Ricardo Alvarado

Odriozola, Lima, Perú. Antifascista, maradoniano y cruyffista. Todas mis opiniones son personales.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión