El Contraste entre la visión centrada en el hombre de la Ultraderecha y la Resistencia de las Mujeres en la Política Argentina

Nov 19, 2025

Desde el 2015, a partir del movimiento Ni Una Menos, el feminismo argentino tomó mucha fuerza y marcó una nueva etapa de visibilidad y masividad, no sólo a nivel nacional, sino que se traslado a los distintos países de latinoamérica. Logró un nivel de presencia y masividad que no había alcanzado en etapas anteriores; por ejemplo, en los años 80, con el regreso de la democracia, el feminismo se limitaba a grupos pequeños vinculados a la investigación y la militancia política. Podemos recordar tensión en los diferentes ámbitos sociales: desde las calles, los medios, las redes sociales, particularmente también entre el vínculo de ambos géneros, donde la violencia y el pedido de justicia fueron intensificando. Y, así como un péndulo se mueve de un lado a otro pasando por un punto medio, las sociedades y las ideas también se balancean entre polos contrarios. En ese sentido, la llamada marea verde llegó a un extremo del polo tras su victoria por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en diciembre del 2020, tras una larga lucha por parte del movimiento feminista. Ese momento puede entenderse como el punto más alto de la oscilación: una sociedad movilizada, un Estado que respondía a los reclamos y un nuevo lenguaje político que incorporaba la perspectiva de género en ámbitos antes vedados, desde la educación hasta los medios de comunicación. Sin embargo, como todo péndulo, todo lo que sube tiene que bajar. Así fue como desde el año 2021 en adelante, el clima de tensión y lucha disminuyó, y se percibió un agotamiento discursivo, lo que provocó una contraofensiva conservadora, una intensa reacción adversa o backlash. -se puede ver aplicado a las políticas y gobiernos de turno esta idea de péndulo-.

Hoy en día el movimiento feminista no cuenta con una definición consolidada, pero sí se ve una oposición impulsada por partidos de derecha que busca preservar modelos patriarcales y tradicionales y resistir cambios que amenazan las estructuras de poder establecidas. Además, el movimiento ya no encuentra representación dentro del oficialismo, partido La Libertad Avanza (LLA) y liderado por nuestro Presidente Javier Milei. Quién se identifica como defensor de la derecha libertaria, neoconservador y de extrema derecha, por el cuál promueve políticas que refuerzan estructuras sociopolíticas y socioeconómicas patriarcales, se articula en torno al concepto de la llamada "ideología de género", utilizada para cuestionar y desacreditar los movimientos feministas y los avances en la equidad.

En este contexto de confrontación, emerge la inercia androcéntrica, un fenómeno sociocultural que representa una resistencia sutil pero poderosa a los feminismos, arraigada en la ascendencia política de la derecha extrema. Se manifiesta como una oposición consciente que perpetúa la desigualdad de género a través de estructuras de pensamiento tradicionales.

De esta forma, el objetivo de este trabajo es analizar las figuras femeninas que hoy son el resultado de esta inercia androcéntrica y backlash de un feminismo que estuvo muy latente hace 10 años atrás.

1.1 ¿Qué es la mujer fálica?

En el año 1905, en un contexto donde la familia se apoyaba en valores patriarcales, se introduce la idea de que las niñas podrían tenerle “envidia del pene”, en atribución a que el órgano másculino es un símbolo de poder e identidad. “La niña se siente en desventaja frente al niño al reconocer su falta de pene; de ahí deriva un sentimiento de inferioridad y el deseo de poseerlo.” (Freud, S. 1905. Tres ensayos sobre teoría sexual.). Cincuenta años más tarde, Lacan ofrece una lectura menos biológica y más simbólica de lo fálico, permitiendo una comprensión más compleja —y menos reduccionista— de lo femenino. El autor habla de lo fálico como un significante del deseo y del poder dentro del orden simbólico. Sin embargo, asociar el poder con lo fálico, en términos feministas contemporáneos, es continuar perpetuando el lenguaje patriarcal. Autoras contemporáneas advierten que el problema no es que las mujeres carecen de poder, sino que el poder mismo ha sido definido en términos fálicos: autoridad, control, dominio, racionalidad, como por ejemplo Luce Irigaray en Espéculo de la otra mujer, 1974.

En ese sentido, en términos del sociólogo Pierre Bourdieu, el poder se da por estructuras sociales que se reproducen de manera inconsciente, a través de hábitos, costumbres y percepciones cotidianas. El autor habla de un habitus que es el conjunto de disposiciones incorporadas que las personas aprenden desde pequeñas.

Así es cómo el habitus masculino y femenino se forman de manera desigual, mientras los varones interiorizan la autoridad, la autonomía y la toma de decisiones; las mujeres, en cambio, interiorizan la docilidad, la contención y la subordinación. En La dominación masculina (1998), Bourdieu habla de un orden simbólico maculino, a través de lo que denomina violencia simbólica, ya que explica cómo las mujeres deben adaptarse a códigos y habitus propios de ese orden,una estructura que podríamos describir como fálica en términos culturales. De este modo, la teoría de Bourdieu muestra que el problema no es solo quién ejerce el poder, sino cómo está estructurado el campo del poder mismo, que continúa definiendo la legitimidad desde atributos masculinos.

Así, las mujeres que alcanzan posiciones de liderazgo suelen ser percibidas como “excesivas” o “anómalas”, porque su presencia tensiona una matriz simbólica aún regida por la lógica fálica. Las mujeres que hoy son referentes del feminismo argentino conservan ciertos rasgos “fálicos” en el sentido de que habitan espacios históricamente masculinos. Ejercen autoridad, deseo y liderazgo público. Se hacen visibles y discursivamente potentes. En antítesis, figura la teoría de Judith Butler en El género en disputa, 1990, donde sostiene que el género y el poder no son esencias naturales, sino actos performativos repetidos que pueden ser imitados o parodiados para exponer su carácter artificial.La teoría de la performatividad del género de Judith Butler revela que el falo y el poder patriarcal no son estructuras naturales, sino efectos de discurso y de repetición. Al mostrar que el género y el poder se “actúan”, Butler abre la posibilidad de subvertirlos a través de la parodia y la diferencia.

Lo fálico, entonces, deja de ser un símbolo inmutable del poder masculino para convertirse en una escenografía social, susceptible de ser ocupada, reinterpretada o ridiculizada. Pero lo crucial es que no buscan el falo como símbolo de poder individual, sino que redefinen el poder mismo.

1.2 Las referentes argentinas durante la cuarta ola feminista

Si bien ya tenemos una idea de lo que es una mujer fálica, también podróamos analizar como se hace uso y desuso de este falo en cuanto a la mujer -siempre abstrayendo de la teoría de Freud y tomandolo como poder- . Para eso, también es interesante analizar los distintos arquetipos que representan cada persona con poder. En términos culturales, los arquetipos funcionan como imágenes colectivas que condensan modos de habitar el poder, el cuerpo y la palabra. Figuras como Ofelia Fernández, Malena Pichot, Rita Segato o Thelma Fardin no solo fueron referentes importante durante las mareas verdes, sino también son como referentes encarnaciones simbólicas de distintas formas de subvertir la autoridad masculina: la hija rebelde, la bufona, la madre simbólica y la mártir-heroína.

Si analizamos las referentes argentinas quienes lideraron la cuarta oleada feminista, la primera figura en la que pensamos fue en el surgimiento de Ofelia Fernandez como representante de las más jóvenes. Ofelia, con solo 18 años fue una de las expositoras más jóvenes en el Congreso durante las audiencias por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en 2019, fue candidata y electa legisladora porteña, la más joven de América Latina. Su figura combina elementos políticos, mediáticos y culturales que tensionan la lógica fálica del poder. Ya que sus modos de argumentar, ocupar el cuerpo y el espacio público son, en términos de Bourdieu, marcadas por el habitus masculino. Pero en este caso, Ofelia irrumpe en este territorio con un modo de hablar, vestir y vincularse que subvierte los códigos de ese habitus. En términos simbólicos, Ofelia Fernandez encarna el arquetipo de la insurgente, hija rebelde. Rompe con el orden del padre para fundar un nuevo modo de decir y representar.

Por otro lado, una figura mediática que también tomó color y poder dentro de esta marea verde, pero no desde la lucha y confrontación sino desde el humor: Malena Pichot. Donde su discurso no busca como herramienta la denuncia sino incomodar. Rompe con las lenguas patriarcales del lenguaje. En términos de Butler, Malena Pichot usa el humor como mecanismo performativo de desarticulación de lo fálico, porque al imitar su tono, lo desnuda. Además, si analizamos la violencia simbolicca del humor -sobre todo negro- siempre recaía en las minorías, siendo una de ellas las mujeres. En este caso, Pichot invierte ese campo de poder: toma la posición del enunciador y lo usa para burlarse, la encarnación del arquetipo de bufona. Donde históricamente el bufón es el único que puede reírse del rey, en este caso, del falo.

Por otro lado, gran parte de las olas feministas fueron teóricas argentinas que impulsaron un movimiento intelectual, tal como lo hizo Rita Segato. Antropóloga, feminista y teórica argentina cuya obra ha sido fundamental para comprender las raíces estructurales de la violencia patriarcal en América Latina. Su papel fue fundamental para las cuartas olas feministas marcadas por el movimiento Ni Una Menos y las luchas por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las ideas de Segato se convirtieron en lenguaje común del activismo. Su discurso apareció en marchas, intervenciones artísticas y medios:

Rita Segato, en su papel de intelectual, puede leerse como la madre simbólica: la que transmite saberes y genealogías que no nacen de la ley del padre, sino de la palabra del origen. Esta autora ocupa ese lugar al construir una epistemología del cuidado, la memoria y la pedagogía del poder.

Por otro lado, en diciembre de 2018, la actriz argentina Thelma Fardin realizó una denuncia pública por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado en 2009 durante una gira en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45. La denuncia fue presentada judicialmente en Nicaragua y acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas, que organizó una conferencia de prensa masiva el 11 de diciembre de 2018. Allí, Fardin relató el abuso en primera persona frente a cámaras, rompiendo uno de los mayores tabúes de la cultura argentina: el silencio sobre la violencia sexual en la industria del espectáculo. Aunque el movimiento #MeToo había surgido en Hollywood en 2017, fue la denuncia de Fardin la que lo tradujo culturalmente al contexto latinoamericano. El gesto de narrar públicamente un abuso ocurrido en el ámbito artístico argentino significó ponerle rostro, voz y cuerpo al trauma colectivo de miles de mujeres que habían sido silenciadas.

En el marco del pensamiento sobre lo fálico, el caso de Thelma Fardin representa una fractura directa del poder simbólico patriarcal, ya que tenemos un historial donde las instituciones suelen negar la legitimidad a la palabra de las mujeres. Thelma encarna el arquetipo de la mártir o heroína trágica transformada. Es mártir porque su cuerpo porta la herida, la marca de la violencia del sistema. Pero también es heroína porque reivindica esa herida como fuente de poder: al narrar públicamente, la convierte en lenguaje y el lenguaje en acción política.

Pero, a partir de la cuarta ola feminista, las mujeres en espacios de poder o visibilidad publica dejaron de se leídas de forma neutral, son amadas u odiadas, santificadas o demonizadas, feministas o antifeministas. Este proceso puede pensarse como una polarización de las figuras homofálicas, en la que el poder femenino se vuelve objeto de disputa ideológica. Entonces, ¿quiénes son hoy aquellas mujeres que sostienen lo fálico?

1.3 Los arquetipos y el rol de los medios de comunicación

El concepto de arquetipo, introducido por Carl Gustav Jung en su teoría del inconsciente colectivo, alude a estructuras simbólicas universales que modelan la experiencia humana y orientan las representaciones culturales (Jung, 1954). Estos patrones primordiales —como la madre, el héroe o el sabio— actúan como esquemas heredados que moldean la forma en que las sociedades interpretan los roles, los valores y las conductas. En el ámbito contemporáneo, los medios de comunicación se han convertido en los principales agentes de reproducción de estos arquetipos, adaptándolos a las dinámicas políticas y culturales de cada época.

Desde una perspectiva semiótica, Roland Barthes (1957) amplía este marco al analizar cómo los medios y la cultura popular transforman estos arquetipos en mitos modernos: narrativas naturalizadas que presentan construcciones ideológicas como verdades evidentes. Barthes advierte que la función del mito no es solo representar la realidad, sino vaciarla de historicidad para volverla “natural”. Así, los arquetipos, al ser reciclados por el discurso mediático, operan como mecanismos de legitimación simbólica que perpetúan jerarquías de género, poder y moral.

En este sentido, a pesar de su manifiesto antifeminismo, la ultraderecha argentina ha incorporado estratégicamente a mujeres en puestos de alto poder —como Victoria Villarruel (vicepresidenta)— con el fin de construir una figura femenina funcional a su narrativa. Estas dirigentes encarnan un arquetipo de mujer ideal opuesta a la “mujer peligrosa” o feminista: disciplinada, patriótica y defensora de la familia tradicional. Como advierte Jung, los arquetipos no son estáticos, sino que se reconfiguran históricamente; en este caso, son reactivados por el discurso conservador para restaurar un orden simbólico que naturaliza la desigualdad de género.

El caso de Victoria Villarruel resulta emblemático. Su discurso, al evitar toda referencia explícita a las mujeres y utilizar sistemáticamente el masculino genérico —“el pueblo”, “los ciudadanos”—, traduce una voluntad de borrar la dimensión de género del espacio político. Este gesto, lejos de ser accidental, reproduce una visión conservadora que busca reinstalar la hegemonía masculina bajo la apariencia de neutralidad. La inclusión de mujeres en La Libertad Avanza (LLA), entonces, no responde a un compromiso con la igualdad, sino a una estrategia discursiva destinada a ampliar la base electoral y a legitimar, simbólicamente, un proyecto político que niega las luchas feministas.

Durante los primeros meses de la actual gestión presidencial, los asesores del oficialismo intentaron articular una imagen pública de Javier Milei asociada al patriotismo y la moral tradicional. La estrategia buscaba equilibrar la figura del “rockstar con campera de cuero” con la de una “mujer conservadora” o “novia de Recoleta del sureño motoquero”. Sin embargo, sus vínculos con figuras del espectáculo como Fátima Florez y Amalia “Yuyito” González desestabilizaron ese relato, mostrando la tensión entre el ideal de virtud moral y la lógica mediática del espectáculo.

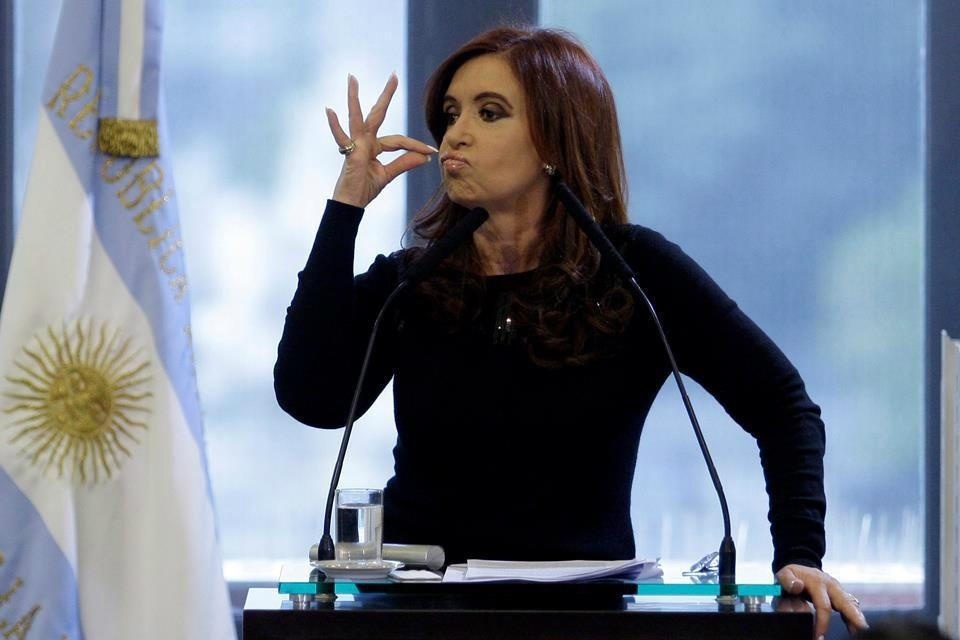

Los medios de comunicación, en este contexto, operan como agentes de producción y circulación de arquetipos femeninos. La figura de la “primera dama” —representada históricamente por Cristina Fernández de Kirchner, Juliana Awada o Fabiola Yáñez— condensa un modelo de feminidad moderada, culta y diplomática, reafirmando la idea de que el rol de la mujer en la política debe ser complementario al poder masculino.

Tampoco podemos pasar por desapercibido el encuentro en redes sociales de nuestro Presidente con la artista Lali Esposito, quién al expresar su descontento con las elecciones por Twitter, dio lugar a que el Presidente la acuse públicamente y la apode “Lali Depósito” en referencia a que recibía fondos del Estado. Ahora, a partir de este encuentro que fue escalando, la artista tomó esta tensión para llevar la narración a su música: lanzó su canción Fanatico que actúa como respuesta al cruce. Podemos analizar a Lali Esposito como una referente feminista, entre tanto discurso conservador. Una artista que enfrenta al Presidente, una de las pocas cantantes que se proclama a favor de los derechos y en contra de las injusticias. Y, un detalle no menor, está en pareja con el mayor referente peronista de los jóvenes hoy en día, Pedro Rosemblat. En este sentido, Lali Esposito no solo representa la rebelde y provocadora del orden, porque también cumple con una figura de mujer sensual y poderosa.

Ahora, volviendo a las figuras del partido oficialista, estás encarnan arquetipos que refuerzan la narrativa del partido: la “hermana sacrificada” (Karina Milei), la “mujer sensual” (Lilia Lemoine) o la “figura tradicional” (Victoria Villarruel). Estas configuraciones simbólicas, actualizadas en clave conservadora, funcionan como mitos políticos que asignan a las mujeres roles de contención, belleza o subordinación. Paradójicamente, muchas de estas figuras alcanzan posiciones de poder gracias a conquistas feministas que ellas mismas deslegitiman, promoviendo medidas regresivas como la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la oposición a la Educación Sexual Integral (ESI) y la propuesta de “renuncia a la paternidad”.

El auge de la ultraderecha, acompañado de un claro backlash antifeminista, requiere de la invención de una figura femenina “aceptable” dentro del nuevo orden. Los medios actualizan y difunden, así, arquetipos tradicionales: la mujer masculinizada (asociada a la autoridad y ejemplificada por Patricia Bullrich y Villarruel), la mujer sexualizada (representada por Virginia Gallardo, cuya exposición mediática se instrumentaliza electoralmente) y la mujer protectora (encarnada en Karina Milei, que reafirma el ideal maternal y abnegado). Estos modelos, como advierte Barthes, operan como signos vaciados de historicidad: figuras fácilmente reconocibles que simplifican la complejidad política y moral en una narrativa emocional y moralizante. Lo que a su vez, Lali Espósito encarna la antiheroína, una figura que se define no por la pureza moral o la obediencia simbólica, sino por su rebedlía al poder. A diferencia de las mujeres “aceptables” del nuevo orden, Lali se ubica fuera de los márgenes de lo legítimo: artista, joven, sexualmente libre, politizada y emocionalmente expresiva, rasgos que el discurso patriarcal y la ultraderecha leen como amenaza. Y, lo interesante es pensar como antes había muchas más figuras de este estilo, como las expresadas en el punto anterior, y hoy son tan pocas.

En el ecosistema mediático contemporáneo, los encuadres noticiosos (framing) refuerzan estos arquetipos a través de un doble estándar de género. Mientras los hombres son definidos por sus ideas o acciones (“Milei propone”, “Massa negocia”), las mujeres son retratadas por su tono, su carácter o su aspecto (“Bullrich se mostró implacable”, “la diputada estalló”). Esta práctica discursiva transforma a las mujeres en personajes más que en agentes políticos, legitimando la subordinación simbólica que Barthes describiría como la “naturalización del mito”.

La teoría de la performatividad de Judith Butler (1990, 1993) permite profundizar esta lectura: la política es también un escenario de performance de género, donde las identidades se constituyen a través de actos repetidos que las vuelven legibles dentro de un marco normativo. En consecuencia, las mujeres políticas deben actuar determinados roles —la madre, la jefa, la seductora o la histérica— para ser reconocidas. Este imperativo performativo se articula con la maquinaria mediática, que regula qué formas de feminidad son consideradas aceptables o creíbles en la esfera pública.

En la era digital, los medios y las redes sociales amplifican estas narrativas a través de la circulación de fake news, teorías conspirativas y discursos de odio, que buscan desacreditar a las mujeres feministas y consolidar una “ilusión de unanimidad”. La misoginia popular, en alianza con los algoritmos y las estrategias comunicacionales de la ultraderecha, reconfigura los arquetipos tradicionales en instrumentos de control simbólico: mitos contemporáneos que legitiman la subordinación femenina y restablecen la desigualdad como orden natural del sistema social.

1.4 Nuevas generaciones y transformaciones del discurso

“Y con el feminismo pasa una cosa loca: para mí el punto de quiebre fue el 2021, cuando se habilitó empezar a desconocer esa agenda, cuando se pierde la elección. Obviamente, el Frente de Todos es el espacio que tiene que garantizar en la discusión más politizada la existencia de un feminismo popular”, esas fueron las palabras de Ofelia Fernandez para dar cuenta del quiebre del péndulo, donde el territorio del populismo argentino deja de tener tanto peso en la población, donde comienza abrir las puertas a discursos más conservadores y violentos. Dando lugar a que el eje de la discusión feminista se corra de lado, como el famoso “no buscan igualdad, quieren más que nosotros”, o el uso de los apodos como feminazis.

Los discursos del oficialismo, que combinan el neoliberalismo con el ultraconservadurismo, encuentran apoyo en votantes que abrazan el individualismo, la libertad económica y los valores tradicionales. Las nuevas generaciones tienen un peso significativo en este fenómeno.

Por un lado, la mayoría de los votantes de LLA son jóvenes de menos de 30 años (54%). El segundo grupo más grande de votantes, que concentra el 41% de los votos de LLA, tiene una edad promedio de 36 años, y se caracteriza por ser menos liberal o autoritario que el núcleo duro, pero busca un cambio "rebelde".

Asimismo existe una transformación del discurso que genera una victimización colectiva masculina. El discurso antifeminista se transforma al utilizar la victimización de los hombres como elemento central. Se articula una narrativa que presenta la equidad de género como una fuerza que actúa en detrimento de los hombres, generando un imaginario de pérdida de privilegios. Este discurso agresivo y confrontativo, diseñado para generar reacciones intensas, es adoptado por grupos como los "incels" (jóvenes enojados que han encontrado en las feministas un objetivo para descargar sus violencias y críticas).

Por otra parte, aparece el argumento neoliberal en la desigualdad. La retórica anarcoliberal de LLA desestima la necesidad de medidas de equidad al afirmar que las desigualdades, de persistir, deben resolverse en el marco del libre mercado. Se niegan las brechas de género argumentando que las diferencias salariales se deben a elecciones individuales y no a discriminación.

Paradójicamente, la amenaza y el discurso de odio de la ultraderecha tienen un efecto de unificación y fortalecimiento de los movimientos sociales. Frente al escenario de odio y vulnerabilidad impulsado por la ultraderecha, los feminismos logran una reorganización y unidad para convertirse en las principales fuerzas opositoras. Esta resistencia feminista se convierte en un "faro de resistencia" que ilumina el camino hacia una sociedad más justa, donde la diversidad y la inclusión prevalecen sobre las fuerzas opositoras. Las mujeres se hacen "más fuertes en estos contextos agresivos o peligrosos", impulsando una batalla que ya ha logrado grandes conquistas.

1.5 De izquierda a derecha: como el péndulo social baila en ambos extremos

Los movimientos sociales y culturales parecen respirar con un ritmo propio. Avanzan, se expanden, conquistan derechos, y luego, casi inevitablemente, una fuerza contraria los empuja hacia atrás. Es un ir y venir constante, como si la sociedad necesitara balancearse para no romperse del todo. Pitirim Sorokin, sociólogo ruso exiliado en Estados Unidos, llamó a este fenómeno la Teoría del Péndulo: la idea de que las civilizaciones oscilan entre extremos, buscando un equilibrio que nunca se alcanza del todo.

En su mirada, las sociedades atraviesan momentos dominados por lo material, lo racional y lo económico, y otros atravesados por lo espiritual, lo moral o lo simbólico. Cuando uno de esos polos se impone por demasiado tiempo, surge un cansancio colectivo, una necesidad de volver al otro lado. La historia, planteaba Sorokin, no avanza en línea recta: se mueve como un péndulo que gira entre el deseo de cambio y el miedo a perder lo conocido.

Esa imagen sirve para pensar el presente argentino ,y también el clima global. Después de años de populismo cargado de conquistas sociales, del auge de los feminismos, del debate público sobre los cuerpos, los deseos y las libertades, el péndulo parece haber girado con fuerza hacia el otro extremo. La ultraderecha, con su lenguaje de orden, autoridad y moral tradicional, aparece como la reacción a un tiempo de apertura y cuestionamiento. Es la búsqueda de refugio en lo viejo, en lo seguro, en una estructura que promete certezas frente a un mundo que se volvió demasiado incierto.

Pero el movimiento no es casual. Cada avance feminista removió estructuras que parecían intocables: el rol de la mujer, la idea de familia, la autoridad masculina, la división entre lo público y lo privado. Frente a eso, la reacción fue inmediata. Los discursos que antes se ocultaban bajo la corrección política hoy se enuncian sin pudor. El odio, el resentimiento y la nostalgia del pasado se transformaron en bandera política. Lo que Sorokin habría visto como el retorno al polo “materialista” o “sensativo”: aquel que prioriza el dinero, la competencia y la libertad individual por encima de cualquier noción de justicia o comunidad.

En este contexto, el liberalismo actual también construye su propio ideal de mujer. Ya no es la madre devota ni la figura doméstica que defendía la derecha clásica, sino una versión “actualizada” del mismo mandato: la mujer autosuficiente, productiva, que se emancipa solo si puede sostenerse dentro del sistema del mercado. Una mujer que trabaja, que se muestra fuerte, pero que no cuestiona el orden que la contiene. Es la mujer que “puede con todo” mientras no incomode; la que se empodera consumiendo; la que se libera, pero sin cambiar las reglas del juego y respeta la autoridad masculina como palabra divina. Bajo la promesa de libertad individual, se esconde una nueva forma de control: la idea de que la emancipación femenina depende del mérito y no de la igualdad estructural. Y que la fortaleza femenina va de la mano con el respeto de las estructuras sociales arcaicas donde el varón es quien sale a cazar y ellas son las que se quedan en la cueva, por más de que trabajen en una oficina.

Así, el liberalismo convierte la libertad en una exigencia y no en un derecho. Si antes el mandato era ser sumisa, hoy el mandato es ser exitosa a través de la familia y respetando las reglas del juego patriarcal, sin rebeldía ni objeciones. Ambas figuras comparten algo: la mujer sigue siendo medida por su capacidad de responder a una expectativa ajena.

Frente a eso, el feminismo aparece como la fuerza que intenta detener o reorientar ese movimiento pendular. No desde la revancha, sino desde la persistencia. Mientras una parte del sistema busca reinstalar la desigualdad como si fuera natural, los feminismos recuerdan que cada conquista costó años de lucha y que el retroceso nunca es total. Porque aunque el péndulo vuelva hacia el otro lado, nunca lo hace al mismo punto de partida. Quedan huellas, cambios invisibles, modos nuevos de pensar y de vivir.

Esa es la paradoja de este tiempo: mientras los discursos de ultraderecha intentan devolver a la mujer a un lugar secundario disfrazandolo de empoderamiento, hay otro polo en la sociedad donde la mujer sigue luchando por sus conquistas y derechos adquiridos, tratando de quitarle terreno a estas nuevas figuras que disfrazan la sumision con libertad.La reacción, en el fondo, confirma la magnitud del cambio. Cuanto más fuerte es el avance, más violento es el intento de detenerlo.

La teoría del péndulo nos permite entender que estas oscilaciones no son anomalías, sino parte del pulso mismo de la historia. Cada giro es una respuesta al agotamiento del anterior. Pero también muestra que el equilibrio no se encuentra en los extremos, sino en la búsqueda de síntesis. Tal vez ese sea el desafío actual del feminismo: no solo resistir el retroceso, sino proponer una salida al movimiento pendular, un modo de habitar la política donde la libertad y la igualdad no se excluyan, sino que se sostengan mutuamente.

Quizás el péndulo, algún día, logre encontrar su centro. No por quietud, sino por madurez. Un punto en el que la fuerza del cambio no necesite destruir para construir, y donde la igualdad deje de ser una excepción para convertirse en lo natural. Hasta entonces, cada oscilación será también una forma de resistencia, y cada retroceso, la promesa de un nuevo impulso hacia adelante.

Si observamos la política argentina entre 2015 y 2025, la oscilación es visible. Entre 2015 y 2020, con Ni Una Menos, el debate público por la interrupción voluntaria del embarazo y la incorporación de la perspectiva de género como problema estructural del Estado, el péndulo se encontraba en el extremo de la ampliación de derechos y de la afirmación de las mujeres como sujeto político colectivo.

Sin embargo, como advierte Sorokin, todo extremo provoca su contra-giro.

Entre 2021 y 2025, el péndulo se desplazó hacia el lado opuesto: la restauración conservadora.

El ascenso de La Libertad Avanza no representa solo un cambio electoral, sino un cambio de clima cultural. El discurso gubernamental deslegitima la categoría de violencia de género, desmonta políticas de igualdad, busca erradicar la figura de femicidio y reinstala una visión jerárquica de los roles sociales.

Lo que observamos desde 2021 y, especialmente, con la llegada de La Libertad Avanza, no es simplemente un cambio de partido político: es un retorno pendular hacia el polo de la restauración patriarcal y la legitimación del orden androcéntrico. El discurso oficial:

desmanteló instituciones (disolución del Ministerio de Mujeres),

negó la violencia de género como problema estructural,

propuso la derogación de la IVE,

denunció la ESI como “adoctrinamiento”,

reinstaló la maternidad y el cuidado como responsabilidad exclusivamente femenina.

Es decir, restituyó el mandato de género como destino. La filosofa y feminista estadounidense Nacy Fraser explico que:

“El feminismo que alguna vez denunció desigualdades estructurales se ha visto desplazado por un feminismo que celebra la autosuficiencia individual, compatible con el neoliberalismo”

(Fraser, 2009, p. 110).

La ultraderecha argentina retoma justamente esa versión individualista del feminismo para legitimar a las mujeres que respaldan su proyecto: mujeres que se presentan como “fuertes”, “autosuficientes” y “de carácter”, pero que rechazan la dimensión colectiva del feminismo y niegan la desigualdad estructural.

De este modo, Villarruel, Lemoine y Karina Milei no representan un avance en términos de equidad:

representan la actualización de la figura de la mujer fálica al servicio del orden patriarcal.

No ocupan el poder contra la matriz fálica, sino dentro de ella.

Para comprender este momento, resulta clave la lectura de Fraser, quien advierte que ciertos discursos feministas pueden ser reabsorbidos por el neoliberalismo cuando se vacían de su dimensión colectiva. Fraser afirma que el feminismo se ha convertido, en parte, en la sirvienta del capitalismo; ha promovido formas de empoderamiento individual que se vinculan con la lógica del mercado (Fraser, 2013). Lo que sucede hoy en Argentina encarna esta paradoja: se promueve la figura de la mujer autónoma, pero sólo en tanto no cuestione la desigualdad estructural que sostiene su propia subordinación.

La mujer política hoy aceptable (visible en figuras como Villarruel o Lemoine) es aquella que se exhibe fuerte pero obediente, pública pero no colectiva, autónoma pero alineada al orden patriarcal. Esto coincide con lo que Fraser describe como una emancipación que es permitida solo si no transforma las condiciones que producen la subordinación (Fraser,2009).

Esta restauración también opera mediante la negación simbólica del conflicto de género. Siguiendo a Judith Butler, cuando la política deslegitima la categoría “mujeres” como sujeto político colectivo, lo que se ataca no es solo una identidad, sino: La posibilidad de nombrar la violencia para volverla inteligible.

Retomando a Bourdieu, el campo político continúa organizado según códigos de autoridad asociados históricamente a lo masculino: racionalidad, control emocional, verticalidad decisional. En consecuencia, las mujeres que acceden a posiciones de poder se ven frecuentemente obligadas a adoptar o performar esos códigos para ser percibidas como legítimas. Es decir, su presencia en el espacio político no implica necesariamente una transformación estructural de los criterios de legitimación del poder, sino que muchas veces requiere la reproducción de formas de autoridad marcadas por la lógica patriarcal.

De este modo, el desplazamiento del péndulo hacia la derecha no implica la expulsión de las mujeres del ámbito político, sino una redefinición de cuáles subjetividades femeninas son políticamente legítimas. La disputa contemporánea no se centra en la presencia o ausencia de mujeres en el poder sino en el sentido político y simbólico de esa presencia: si opera para transformar el orden de género o para sostenerlo.

1.6 Conclusiones

La transformación del lugar de las mujeres en la política argentina durante la última década expone una tensión estructural que no debe leerse como una simple disputa coyuntural, sino como un indicador de la forma en que los órdenes sociales reaccionan frente a la redistribución del poder. Las oscilaciones entre ampliación de derechos y restauración conservadora no constituyen anomalías, sino manifestaciones del ciclo pendular descrito por Pitirim Sorokin, donde los avances simbólicos y materiales generan, tarde o temprano, fuerzas contrarias que buscan reinstalar la estabilidad perdida.

Entre 2015 y 2020, el auge feminista, amplió los márgenes de participación y disputó sentidos históricamente naturalizados. La presencia de mujeres que cuestionaron la matriz patriarcal evidenció, como advirtió Bourdieu, que los habitus dominantes no operan de manera abstracta, sino en la vida cotidiana, en el lenguaje, en los cuerpos y en las formas de ejercer autoridad. Ese proceso denunció la violencia simbólica que había mantenido a las mujeres en posiciones de obediencia y señaló que la igualdad requería transformar no solo las instituciones, sino los marcos de legitimidad que organizan el poder.

Sin embargo, ese mismo avance produjo un contra-movimiento. A partir de 2021, y con mayor fuerza desde la llegada de la ultraderecha al gobierno, las narrativas regresivas reinstalaron viejos significados bajo formas renovadas. La negación del femicidio, la deslegitimación de la ESI, la promesa de derogar la IVE y la exaltación de roles tradicionales configuran un clima que reubica el péndulo hacia el polo conservador. Tal como advierte Nancy Fraser, parte del feminismo fue reabsorbido por el neoliberalismo en una versión despolitizada que celebra la autosuficiencia individual y oculta las desigualdades estructurales. Las mujeres promovidas por el discurso oficial encarnan ese modelo: visibles, exitosas, decisivas, pero desprovistas de toda dimensión colectiva, funcionales a un orden que las acepta solo si no lo desafían.

Al mismo tiempo, la lectura de Judith Butler permite comprender cómo las mujeres que acceden al espacio público deben performar identidades que resulten legibles dentro de los marcos patriarcales vigentes. La autoridad femenina se vuelve aceptable únicamente si reproduce códigos masculinos de racionalidad y firmeza o si encarna arquetipos tradicionales valorizados por el conservadurismo. La ultraderecha aprovecha estas figuras performativas para reafirmar la ficción de que la desigualdad ha sido superada y que la presencia de mujeres en el poder constituye, en sí misma, una prueba de equidad.

No obstante, el retroceso no anula lo conquistado. En términos sorokinianos, cada giro del péndulo deja sedimentos culturales que no pueden borrarse. La politización masiva de las mujeres jóvenes, la persistencia de redes feministas y la memoria colectiva construida en los años de mayor movilización operan como reservas de sentido capaces de reactivar nuevas formas de resistencia. La disputa actual ya no gira en torno a la presencia o ausencia de mujeres en la política, sino en torno al significado político de esa presencia: si refuerza el orden androcéntrico o si abre posibilidades para transformarlo.

El escenario actual no es el cierre de un ciclo, sino un momento de disputa en el que coexisten restauración y resistencia. En ese vaivén, la pregunta no es si el péndulo volverá a oscilar, sino qué formas de organización, de memoria y de imaginación política permitirán que, cuando lo haga, avance hacia un orden menos jerárquico y más igualitario.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión