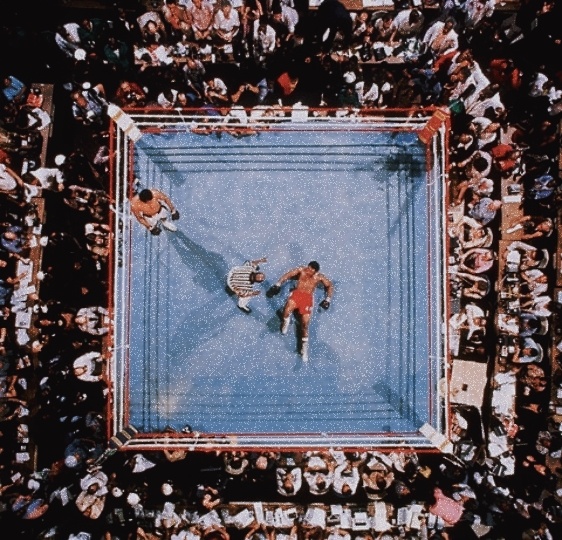

¿Y cuándo van a dejar de cagarme a piñas? No lo sé. Dentro de mí conviven dos corrientes irreconciliables: una que me alza a medias, tambaleante, y otra que me arrastra sin pausa hacia lo más oscuro. No se cansan, no se rinden. Yo soy el ring que tiembla bajo los pasos, la lona que absorbe cada golpe, el árbitro que no sabe qué hacer con su criterio mudo, el público que ruge pidiendo sangre y los dos púgiles que me desgarran sin compasión. Cada round es un derrumbe; cada golpe, una grieta nueva en este cuerpo que ya no sé si me pertenece. Y nunca hay nocaut: apenas puntos, apenas la ilusión de que alguien domina, hasta que el otro responde con la misma ferocidad.

Entre round y round, durante esos breves segundos de descanso, se reparten mis partes como si yo fuera un botín. Una voz ordena: “golpeá el corazón, hacelo cenizas”. La otra insiste: “no, el cerebro es mío, destruilo”. Y lo que sobra, murmuran, lo devorarán los gusanos. Yo permanezco en silencio, atado al banquillo de mi propio suplicio, viendo cómo negocian mi carne como si ya estuviera muerto.

No tengo esquina a la cual acudir, entre rounds en busca de ayuda, porque desde que tengo memoria sólo he visto espaldas. Espaldas que se apartan, que rehúyen, que se pierden en la multitud. Mis brazos como escudo siempre están para el resto, siempre lo van a estar. Nadie sostiene la toalla por mí. A veces pienso que desearía que uno de los dos terminara de imponerse, que acabara de una vez por todas con este teatro sangriento y me librara de ser la víctima permanente de un cuerpo agotado de resistir. Pero otras veces —y aquí es donde me odio más— despierto con la ilusión absurda de un pugilista imbatible, convencido de que aún puede dar el golpe que cambie todo en el último round. Y aunque nunca he estado cerca de ello, aunque mis brazos tiemblen y mi aliento se deshaga, me aferro a esa mentira como quien se aferra a la última astilla de un naufragio.

Las voces regresan, siempre. Una susurra que me detenga, otra me empuja a avanzar. Se contradicen, se entrelazan, se disuelven en un eco interminable que martilla mis sienes. Van y vienen, como sombras que atraviesan un corredor sin fin. Y yo, rendido, me arrastro sobre la lona invisible de mi existencia, cargando el cansancio como si fuera la única herencia que me ha sido otorgada. Imagino, a veces, que tal vez el ring quedará en silencio cuando yo mismo caiga del todo, cuando la campana final resuene y ya no haya nadie para levantarse. Que ese será mi descanso: la oscuridad sin voces, el sueño profundo que no devuelve eco.

Y sin embargo, aun en ese pensamiento de derrota, algo en mí se resiste. Una terquedad absurda, casi infantil, que no se resigna a desaparecer. Aunque todo indique que se trata del final de la pelea más sublime y cruel, me levanto una vez más. Porque mi terquedad, mi voluntad de torcerle la mano al destino, sigue en pie. No tengo nada que perder. Y aunque mi cuerpo se arrastre como un saco vacío, todavía me quedan energías para más asaltos.

No lucho ya por la victoria, ni por el aplauso, ni siquiera por demostrar algo. Lucho porque sé que no puedo entregar otra cosa más que esto: la obstinación de seguir golpeando, de seguir respirando, de seguir ofreciendo mi amor al mundo aunque este mundo se empecine en devolverme crueldad.

Porque el verdadero nocaut no es caer. Es dejar de luchar. Y yo, mientras aún me quede un soplo de aire, no pienso rendirme.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión