¿Cómo transcribió Baudelaire la Modernidad y el arte a fin de explicar ese conflicto

entre la práctica artística y el paralelo desarrollo de la sociedad burguesa?

-increased-XqZV-R.jpg)

Abriendo nuevos matices en la obra y percepción de los llamados "poetas malditos", su tiempo y su representación de los cambios acelerados del siglo XIX.

En “El pintor de la vida moderna” (1863), podemos encontrar algunas

claves, para entender lo que Baudelaire destaca como los componentes

de un nuevo escenario y una nueva forma de vivir, y que designa con el

nombre de “modernidad”. Mediante la descripción de diferentes matices,

reconstruye una atmosfera que bien podría ser el gran escaparate de la

modernidad del siglo XIX. Están presentes, la heroicidad de la guerra y la

vida militar, la novedosa y seductora figura del dandi, las celebraciones

solemnes, el espíritu del arreglo y el maquillaje, los bellos carruajes; en fin,

todo lo que el autor llama “la pompa de la vida” de una nueva clase burguesa consolidada.

Pero no sólo distingue eso que se exhibe y que está en la superficie, sino

que señala también, en lo trivial, en “la metamorfosis cotidiana de las

cosas exteriores”, la sensación de una fugacidad que lo envuelve

todo. La sensación de una novedad embriagante, de adherirse a la masa

de la multitud, de observar y ser observado en el anonimato. Un ritmo, de

movimientos rápidos, que comienza rodear la vida del ciudadano, como

también imponerse a la velocidad de ejecución del artista.

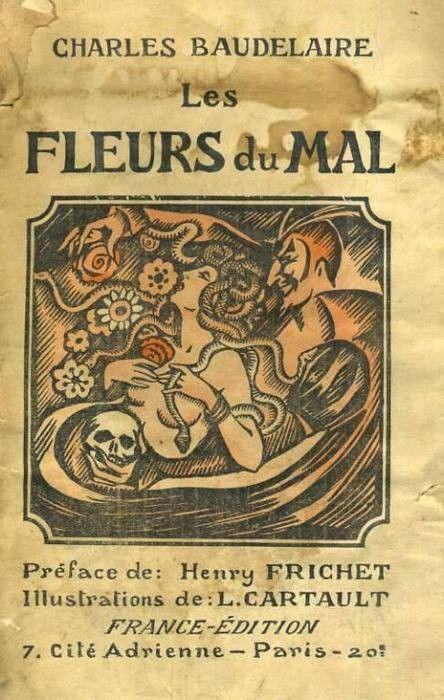

Distanciado de una visión frontalmente crítica, Baudelaire distingue las

nuevas configuraciones sociales que trae la vida en la ciudad; a diferencia

del concepto que adopta su obra “Las flores del mal”, y posteriormente,

“El spleen de parís”, con una profundidad y un análisis diferentes, que

logran dilucidar las fuertes contradicciones que colisionan en el escenario

público de la ciudad, como también, en su interior.

Limitándonos a la idea que Baudelaire esboza sobre el arte en este texto,

en oposición a la concepción de lo bello como absoluto, menciona que “lo

bello es siempre, inevitablemente, de una doble composición”. Uno

de sus elementos, pertenece al orden de lo eterno (invariable). Mientras

que el segundo, al orden de lo humano, lo cíclico, que nace y muere, que

se transforma, delineado por las singularidades y detalles de una época,

una moda, una moral. Este segundo elemento, es el que permite traducir

al primero, hacerlo digerible, apropiado para la naturaleza humana. Esta

dualidad, aparece inevitablemente como “una consecuencia fatal de la

dualidad del hombre”. En este sentido, Baudelaire se preocupa por

destacar el valor de lo bello en el presente, de la capacidad de extraer “la

belleza misteriosa que la vida humana introduce involuntariamente”.

Repetidamente, critica a aquellos que hacen del arte una teoría del

arte puro, estudiando siempre una lógica, un método general, mirando

siempre al pasado, a los artistas clásicos como referencia inamovible, sin

esforzarse por buscar esa belleza fugitiva, circunstancial, esa originalidad

que sólo “proviene del sello que el tiempo imprime a nuestras

sensaciones”. De esta forma, intuye el componente de un arte

moderno, que está atravesado por develar o crear la belleza a partir de

una alquimia entre lo circunstancial, presente, lo que rodea y sucede al

artista, y la experimentación individual e interior de ello. Muchas

contradicciones surgen al analizar este primer texto, en el que Baudelaire

realza su admiración por la “alegría y curiosidad profunda”, por la visión

ingenua de “hombreniño” que ve en el pintor "Sr. G"., y el odio que este artista

siente por las “gentes hastiadas”; en contraste con su propio tedio frente

al movimiento de la ciudad, las diferencias radicales entre las situaciones y

los motivos que llevan a Baudelaire a la creación artística, y las

representaciones simples del Sr G. Lo más impresionante de “El pintor de

la vida moderna” (1863) es, como menciona Marshall Berman en el

capítulo de su libro ("Todo lo sólido se desvanece en el aire") que dedica al autor, que “su visión lo margina”.

Baudelaire se ha arrancado a sí mismo, deslumbrado, en su visión

“pastoral” sobre la modernidad, y ha silenciado toda la potencia de su

obra: la imagen de “el hombre moderno íntegramente, con sus

debilidades, sus aspiraciones y su desesperación”. Sin embargo,

de este mismo texto, Berman rescata, no sólo su capacidad de capturar

símbolos distintivos de la vida moderna, sino también, su forma de

trasladarse sagazmente hacia el polo opuesto de lo pastoral, al señalar lo

que el arte moderno debería hacer: “levantar su hogar en el corazón de la

multitud, en el medio del flujo y reflujo del movimiento, a mitad de

camino entre lo fugitivo y lo infinito”, deberá buscar el heroísmo

oculto en el corazón de la multitud. Este mismo camino es el que sigue, al

escribir “El spleen de parís” (1869), composición en la que logró atrapar

los contrastes sociales y espirituales que generó el desarrollo de la

sociedad burguesa, volcados en el característico escenario de la ciudad;

advirtiendo sus dramáticos efectos: “cómo la modernización de la ciudad

inspira e impone a la vez modernización de las almas de sus ciudadanos”.

Berman, recupera dos de los poemas en prosa de esta obra

póstuma, que ayudan a entender cuestiones centrales implícitas en la

transformación del espacio físico y social. En “Los ojos de los pobres”,

marca un nuevo conflicto, a partir del encuentro entre los ojos de una

familia pobre y los ojos de los burgueses, que ahora convergen en un

mismo espacio, y se reconocen. Relucen, bajo las brillantes luces del

bulevar, las heridas que la modernidad no puede (o no se encamina a)

sanar. En su análisis, sobre la pareja protagonista del poema, Berman

escribe: “Bajo esta nueva luz, su felicidad personal aparece como un

privilegio de clase. El bulevar los obliga a reaccionar políticamente”,

los obliga a ver. La división de clases, ahora se refleja en las nuevas

divisiones internas del ser moderno.

El segundo poema que destaca Marshall Berman es “La pérdida de la

aureola”, que marca un punto muy importante en cuanto a los artistas en

la nueva coyuntura: “Una de las paradojas de la modernidad, tal como

Baudelaire la ve aquí, es que sus poetas se harán más profunda y

auténticamente poéticos al hacerse más parecidos a los hombres

corrientes (…) Así, “La pérdida de una aureola” resulta ser una declaración

de (…) una nueva clase de arte”.

En términos de Berman, tanto la ingenuidad y las voluntades de la

“modernolatría”, como el desdén de la perspectiva de la “desesperación

cultural”, han habitado en Baudelaire, no obstante, ha desconfiado de

ambas polaridades estériles, y ha dejado que se libren en su cuerpo y su

poesía, todas las contradicciones humanas, de la época, de la angustia y la

belleza. Entregó su voluntad a la fatigosa tarea de traducir y explorar, en

las profundidades y las superficies, de toda oposición entre el mundo

interior y exterior, como también los lugares en los que aquellos mundos

se funden. En el tedio extraordinario de la ciudad de los cambios

inminentes, Baudelaire recurre, y necesita, acceder a una poesía en la que

las palabras se evaporen, y se presenten en la puerta de cada uno de

nuestros sentidos. Precisa que el arte exceda este mundo (y esta lógica)

en el que todo comienza a cargar con la obligación de ser útil.

.jpg-reduced-ed2pA2)

Ludmila

Escribo la vida para que haya algún testigo. Escribo todo para ahuyentar la nada. Para saber perder. Escribo para hacer suave la catarsis del alma. Escribo.

Recomendados

Hacete socio de quaderno

Apoyá este proyecto independiente y accedé a beneficios exclusivos.

Empieza a escribir hoy en quaderno

Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.

Comentarios

No hay comentarios todavía, sé el primero!

Debes iniciar sesión para comentar

Iniciar sesión